La plateforme Pour une autre PAC, très active lors de la précédente

réforme de la politique agricole commune, se remobilise. Alors que la

Commission européenne a présenté les grandes orientations de la

prochaine réforme, elle entend peser sur les débats.

Actu-Environnement : La Commission européenne vient de présenter une communication définissant ses grandes orientations pour la prochaine politique agricole commune (PAC). Qu'en pensez-vous ?

Aurélie Catallo : Il s'agit d'une communication, il n'y a pas

de propositions législatives pour l'instant. Tout peut encore évoluer

d'ici l'été, cela dépendra de ce que les deux co-législateurs, le

Conseil et le Parlement européens, décideront. La proposition de tendre

vers plus de subsidiarité, qui a largement été commentée, est loin de

faire l'unanimité par exemple. Sur ce point, tout dépendra de l'ambition

qui sera donnée au niveau européen. On sait que, généralement, les

Etats membres utilisent la subsidiarité pour vider les politiques de

leur substance. Mais la Commission européenne peut aussi fixer de vrais

objectifs ambitieux et obligatoires.

AE : Que défend la plateforme Pour une autre PAC pour cette réforme ?

AC : La prochaine PAC doit porter un véritable changement de

paradigme. Il faut passer d'une politique favorable à une poignée

d'acteurs de l'agro-alimentaire à une politique qui est au service des

citoyens et de tous les agriculteurs. La PAC doit assurer la sécurité

alimentaire, la protection des ressources naturelles, la lutte contre le

changement climatique, le développement rural et l'emploi, tout en

étant solidaire avec les pays du Sud. Cette politique ne doit pas se

contenter d'aborder les aspects sanitaires, elle doit porter une

véritable politique commune pour l'agriculture et l'alimentation.

Etonnamment, la communication de la Commission européenne s'intitule

"L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture", alors qu'il n'y a

quasiment rien sur l'alimentation ! Il faut définir pour quoi et pour

qui l'agriculture européenne produit. Selon nous, il s'agit d'assurer la

souveraineté alimentaire de l'Europe, en produisant une alimentation de

qualité, accessible à tous. La prochaine PAC doit permettre ce

changement de paradigme et organiser la transition, car on ne pourra pas

changer de modèle agricole du jour au lendemain.

AE : Y a-t-il des aspects intéressants dans les premières orientations données par la Commission ?

AC : Les évolutions qui sont proposées nous paraissent être

des béquilles pour pallier les problèmes actuels. Par exemple, proposer

de mettre de l'argent public pour financer des systèmes d'assurance

privés, alors que, selon nous, il faut prévenir ces risques, donner les

outils aux agriculteurs pour trouver les solutions et devenir

résilients. La Commission propose également des pistes pour mettre un

terme à l'inégale répartition des aides de la PAC. Cela va dans le bon

sens. Elle mentionne l'idée d'un plafonnement des aides par actif, c'est

une idée que nous défendons. Mais entre la version de la communication

qui a été officiellement publiée et une précédente version qui avait

fuité en octobre, cette proposition a été modifiée : la Commission

proposait initialement une fourchette de plafonnement qui a disparu. Il

faut savoir que la Commission européenne avait déjà mis cette

proposition sur la table lors de la précédente réforme, mais elle avait

disparu. Il y a des chances pour que cela se reproduise…

AE : La PAC actuelle ambitionnait déjà d'être plus verte et plus équitable. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui ?

AC : La PAC 2014-2020 a manqué sa cible. Elle était

effectivement annoncée comme une PAC plus verte et plus juste, mais en

réalité, elle n'a pas permis de changer de cap et, sur le terrain, elle

n'a pas entraîné de changements de pratiques. Les critères d'attribution

des aides favorisent encore les grandes exploitations peu diversifiées.

Il y a un déséquilibre persistant entre le premier et le deuxième

pilier alors que, selon nous, le deuxième pilier peut permettre de

répondre à de nombreux enjeux. Cette PAC a finalement permis de

parachever la dérégulation de l'agriculture, d'aller vers un marché

libéral, avec la suppression des quotas… En France, la réforme s'est

traduite par beaucoup de complexités pour les agriculteurs et les

services qui la gèrent. Cela a créé une insécurité budgétaire qui

ébranle la confiance que les agriculteurs ont dans la PAC. On l'a vu

encore récemment avec les aides de la bio. Finalement, malgré les

milliards d'aides versés aux agriculteurs, la PAC ne leur permet

toujours pas de tirer des revenus de leur activité…

AE : Comment expliquez-vous cette défaillance ?

AC : Pour avoir un revenu, les agriculteurs doivent pouvoir

bien vendre et bien acheter. Cela passe par des coûts de production plus

bas. Aujourd'hui, ils doivent acheter les semences, les pesticides, les

engrais, les conseils techniques qui permettent de les utiliser, le

soja pour alimenter le bétail… Tant qu'ils ne seront pas autonomes dans

leurs fermes, les agriculteurs feront face à des coûts de production

très élevés, déconnectés des prix de marché. Il y a également un

problème de répartition sur l'ensemble de la chaîne de valeur, cette

question a été largement abordée lors des Etats généraux de

l'alimentation.

AE : Justement, les premières solutions issues des Etats généraux vous semblent-elles aller dans le bon sens ?

AC : Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à Rungis allait

dans le bon sens. Mais l'orientation qui semble être donnée depuis tend

à s'appuyer surtout sur la construction de plans de filières. Avec ce

système, on sort du politique, du champ de la PAC, pour aller vers

l'autorégulation. Ce ne sont plus les autorités politiques qui gèrent,

régulent… Cette approche tend à une responsabilisation des acteurs

privés et un désengagement de la sphère publique.

On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince (1943) de Antoine de Saint-Exupéry

mardi 5 décembre 2017

L'Inra remet son rapport sur le glyphosate au gouvernement

L'Inra a remis au gouvernement son rapport sur la sortie du glyphosate

pour l'agriculture d'ici à trois ans. Pas de solution miracle, mais un

ensemble de mesures cohérentes, face auxquelles l'obstacle majeur est

l'organisation même de l'agriculture.

Comment se passer, en trois ans, de plus de 9.100 tonnes de glyphosate, épandus chaque année par l'agriculture française ? Les premières pistes sont présentées par l'Inra dans son rapport sur les "usages et les alternatives au glyphosate dans l'agriculture française", remis le 2 décembre 2017. L'Institut national de la recherche agronomique avait été saisi le 2 novembre dernier par quatre ministres (agriculture, transition écologique, santé, recherche et innovation) pour préparer, d'ici à la fin de l'année 2017, un plan de sortie du glyphosate. Sans aborder, toutefois, les aspects toxicologiques et écotoxicologiques de la molécule, qui vient tout juste d'être ré-homologuée pour cinq ans en Europe.

Vu les délais, l'étude a été basée sur "l'expertise individuelle d'un nombre restreint d'experts de l'Inra", note le rapport. Les données proviennent notamment des 3.000 fermes du réseau Dephy créées dans le cadre d'Ecophyto. Ce qui représente près de 1.000 systèmes de grandes cultures, 1.000 vignes et 130 vergers, tous en agriculture conventionnelle. En entrant dans ce dispositif, ces candidats au changement ont dû faire un état des lieux des techniques utilisées au cours des trois années précédentes (2009-2010-2011 pour les plus anciennes).

Pas de glyphosate dans 43% des fermes Dephy

"57% des systèmes de culture Dephy utilisaient du glyphosate au moins ponctuellement dans la rotation au moment de leur entrée dans le réseau. Donc 43% des agriculteurs Dephy en conventionnel n'en utilisaient jamais", précise le rapport. Ce qui répond déjà à la question de la faisabilité d'une agriculture sans glyphosate.

Mais comment ? Les experts de l'Inra ont synthétisé les grands axes des pratiques sans glyphosate. Sans surprise, il s'agit du désherbage mécanique, du labour (enfouissement de la végétation), de la culture sous mulch vivant, et plus globalement d'une "somme de stratégies d'évitement partiel", sans oublier l'utilisation d'autres herbicides. Ce qui nécessite, pour les agriculteurs conventionnels, "des changements profonds". La robotisation, l'agriculture de précision, le développement de couverts végétaux et d'outils de désherbage mécaniques en font partie.

Les freins ne sont pas techniques, mais portent plutôt sur "l'impact économique et le temps de travail". Faute de temps suffisant pour travailler avec des économistes sur ce sujet, l'Inra ne peut pas chiffrer le surcoût lié à l'arrêt de l'utilisation du glyphosate.

Un panachage de mesures

"La recherche et la recherche appliquée ont depuis plus de 20 ans réalisé des travaux pour minimiser les usages, voire se passer du recours aux produits phytopharmaceutiques", note le rapport. Et tous convergent vers "l'importance des mesures prophylactiques limitant la pression des adventices", souligne l'Inra. De fait, les principaux blocages pour se passer de cette molécule-phare de l'agrochimie sont structurels : des exploitations de grande taille, avec peu de personnel, la spécialisation des territoires qui "sélectionne une flore adventice difficile", et la demande de produits standardisés.

Pour accompagner la sortie du glyphosate, les experts de l'Inra proposent un panachage d'aides à l'investissement, la mobilisation des mesures agro-environnementales et climatiques (Maec), la mobilisation de dynamiques collectives, le conseil et la formation, l'utilisation de la réglementation (et notamment les certificats d'économies de produits phytosanitaires, les CEPP) et la reconnaissance via la création d'un label pour les filières sans glyphosate.

Reste à l'Etat à prendre en compte ces résultats. Prochaine étape : la présentation d'une "feuille de route ambitieuse" lors de la clôture des Etats généraux de l'alimentation, prévue début 2018.

Comment se passer, en trois ans, de plus de 9.100 tonnes de glyphosate, épandus chaque année par l'agriculture française ? Les premières pistes sont présentées par l'Inra dans son rapport sur les "usages et les alternatives au glyphosate dans l'agriculture française", remis le 2 décembre 2017. L'Institut national de la recherche agronomique avait été saisi le 2 novembre dernier par quatre ministres (agriculture, transition écologique, santé, recherche et innovation) pour préparer, d'ici à la fin de l'année 2017, un plan de sortie du glyphosate. Sans aborder, toutefois, les aspects toxicologiques et écotoxicologiques de la molécule, qui vient tout juste d'être ré-homologuée pour cinq ans en Europe.

Vu les délais, l'étude a été basée sur "l'expertise individuelle d'un nombre restreint d'experts de l'Inra", note le rapport. Les données proviennent notamment des 3.000 fermes du réseau Dephy créées dans le cadre d'Ecophyto. Ce qui représente près de 1.000 systèmes de grandes cultures, 1.000 vignes et 130 vergers, tous en agriculture conventionnelle. En entrant dans ce dispositif, ces candidats au changement ont dû faire un état des lieux des techniques utilisées au cours des trois années précédentes (2009-2010-2011 pour les plus anciennes).

Pas de glyphosate dans 43% des fermes Dephy

"57% des systèmes de culture Dephy utilisaient du glyphosate au moins ponctuellement dans la rotation au moment de leur entrée dans le réseau. Donc 43% des agriculteurs Dephy en conventionnel n'en utilisaient jamais", précise le rapport. Ce qui répond déjà à la question de la faisabilité d'une agriculture sans glyphosate.

Mais comment ? Les experts de l'Inra ont synthétisé les grands axes des pratiques sans glyphosate. Sans surprise, il s'agit du désherbage mécanique, du labour (enfouissement de la végétation), de la culture sous mulch vivant, et plus globalement d'une "somme de stratégies d'évitement partiel", sans oublier l'utilisation d'autres herbicides. Ce qui nécessite, pour les agriculteurs conventionnels, "des changements profonds". La robotisation, l'agriculture de précision, le développement de couverts végétaux et d'outils de désherbage mécaniques en font partie.

Les freins ne sont pas techniques, mais portent plutôt sur "l'impact économique et le temps de travail". Faute de temps suffisant pour travailler avec des économistes sur ce sujet, l'Inra ne peut pas chiffrer le surcoût lié à l'arrêt de l'utilisation du glyphosate.

Un panachage de mesures

"La recherche et la recherche appliquée ont depuis plus de 20 ans réalisé des travaux pour minimiser les usages, voire se passer du recours aux produits phytopharmaceutiques", note le rapport. Et tous convergent vers "l'importance des mesures prophylactiques limitant la pression des adventices", souligne l'Inra. De fait, les principaux blocages pour se passer de cette molécule-phare de l'agrochimie sont structurels : des exploitations de grande taille, avec peu de personnel, la spécialisation des territoires qui "sélectionne une flore adventice difficile", et la demande de produits standardisés.

Pour accompagner la sortie du glyphosate, les experts de l'Inra proposent un panachage d'aides à l'investissement, la mobilisation des mesures agro-environnementales et climatiques (Maec), la mobilisation de dynamiques collectives, le conseil et la formation, l'utilisation de la réglementation (et notamment les certificats d'économies de produits phytosanitaires, les CEPP) et la reconnaissance via la création d'un label pour les filières sans glyphosate.

Reste à l'Etat à prendre en compte ces résultats. Prochaine étape : la présentation d'une "feuille de route ambitieuse" lors de la clôture des Etats généraux de l'alimentation, prévue début 2018.

mardi 14 novembre 2017

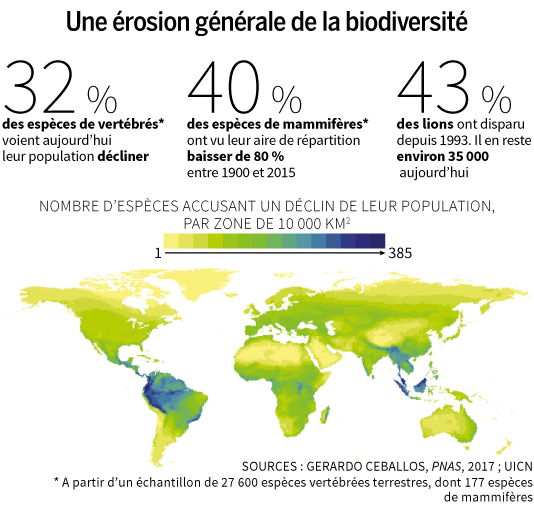

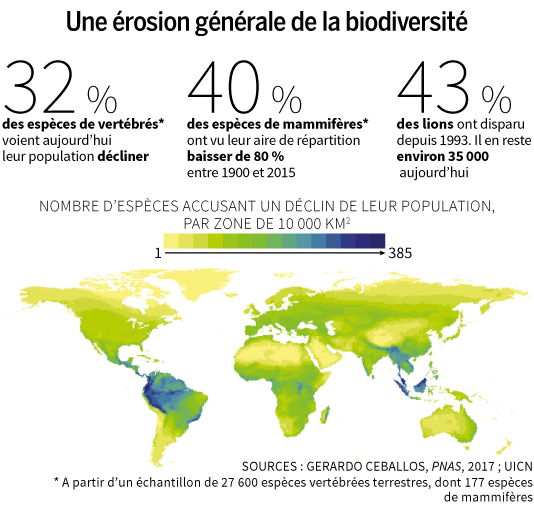

Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la planète

Tribune. Il y a vingt-cinq ans, en 1992, l’Union of Concerned Scientists et plus de 1 700 scientifiques indépendants, dont la majorité des lauréats de prix Nobel de sciences alors en vie, signaient le « World Scientists’Warning to Humanity ». Ces scientifiques exhortaient l’humanité à freiner la destruction de l’environnement et avertissaient : « Si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d’opérer un changement profond dans notre gestion de la Terre et de la vie qu’elle recèle. » Dans leur manifeste, les signataires montraient que les êtres humains se trouvaient sur une trajectoire de collision avec le monde naturel. Ils faisaient part de leur inquiétude sur les dégâts actuels, imminents ou potentiels, causés à la planète Terre, parmi lesquels la diminution de la couche d’ozone, la raréfaction de l’eau douce, le dépérissement de la vie marine, les zones mortes des océans, la déforestation, la destruction de la biodiversité, le changement climatique et la croissance continue de la population humaine. Ils affirmaient qu’il fallait procéder d’urgence à des changements fondamentaux afin d’éviter les conséquences qu’aurait fatalement la poursuite de notre comportement actuel.

Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l’humanité ne pousse les écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie. Ils soulignaient que nous nous rapprochions rapidement des limites de ce que la biosphère est capable de tolérer sans dommages graves et irréversibles. Les scientifiques signataires plaidaient pour une stabilisation de la population humaine, et expliquaient que le vaste nombre d’êtres humains – grossi de 2 milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, soit une augmentation de 35 % – exerce sur la Terre des pressions susceptibles de réduire à néant les efforts déployés par ailleurs pour lui assurer un avenir durable. Ils plaidaient pour une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre (GES), pour l’abandon progressif des combustibles fossiles, pour la réduction de la déforestation et pour l’inversion de la tendance à l’effondrement de la biodiversité.En ce vingt-cinquième anniversaire de leur appel, il est temps de se remémorer leur mise en garde et d’évaluer les réponses que l’humanité lui a apportées en examinant les données de séries chronologiques disponibles. Depuis 1992, hormis la stabilisation de l’amenuisement de la couche d’ozone stratosphérique, non seulement l’humanité a échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ces défis environnementaux annoncés, mais il est très inquiétant de constater que la plupart d’entre eux se sont considérablement aggravés. Particulièrement troublante est la trajectoire actuelle d’un changement climatique potentiellement catastrophique, dû à l’augmentation du volume de GES dégagés par le brûlage de combustibles fossiles, la déforestation et la production agricole – notamment les émissions dégagées par l’élevage des ruminants de boucherie. Nous avons en outre déclenché un phénomène d’extinction de masse, le sixième en 540 millions d’années environ, au terme duquel de nombreuses formes de vie pourraient disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord de l’extinction d’ici à la fin du siècle.

L’humanité se voit aujourd’hui adresser une seconde mise en garde motivée par ces inquiétantes tendances. Nous mettons en péril notre avenir en refusant de modérer notre consommation matérielle intense mais géographiquement et démographiquement inégale, et de prendre conscience que la croissance démographique rapide et continue est l’un des principaux facteurs des menaces environnementales et même sociétales. En échouant à limiter adéquatement la croissance de la population, à réévaluer le rôle d’une économie fondée sur la croissance, à réduire les émissions de GES, à encourager le recours aux énergies renouvelables, à protéger les habitats naturels, à restaurer les écosystèmes, à enrayer la pollution, à stopper la « défaunation » et à limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes, l’humanité omet de prendre les mesures urgentes indispensables pour préserver notre biosphère en danger.

Les responsables politiques étant sensibles aux pressions, les scientifiques, les personnalités médiatiques et les citoyens ordinaires doivent exiger de leurs gouvernements qu’ils prennent des mesures immédiates car il s’agit là d’un impératif moral vis-à-vis des générations actuelles et futures des êtres humains et des autres formes de vie. Grâce à un raz-de-marée d’initiatives organisées à la base, il est possible de vaincre n’importe quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d’obliger les dirigeants politiques à agir. Il est également temps de réexaminer nos comportements individuels, y compris en limitant notre propre reproduction (l’idéal étant de s’en tenir au maximum au niveau de renouvellement de la population) et en diminuant drastiquement notre consommation par tête de combustibles fossiles, de viande et d’autres ressources.

La baisse rapide des substances destructrices de la couche d’ozone dans le monde montre que nous sommes capables d’opérer des changements positifs quand nous agissons avec détermination. Nous avons également accompli des progrès dans la lutte contre la famine et l’extrême pauvreté. Parmi d’autres avancées notables, il faut relever, grâce aux investissements consentis pour l’éducation des femmes et des jeunes filles, la baisse rapide du taux de fécondité dans de nombreuses zones, le déclin prometteur du rythme de la déforestation dans certaines régions, et la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup appris depuis 1992, mais les avancées sur le plan des modifications qu’il faudrait réaliser de manière urgente en matière de politiques environnementales, de comportement humain et d’inégalités mondiales sont encore loin d’être suffisantes.

Les transitions vers la durabilité peuvent s’effectuer sous différentes formes, mais toutes exigent une pression de la société civile, des campagnes d’explications fondées sur des preuves, un leadership politique et une solide compréhension des instruments politiques, des marchés et d’autres facteurs. Voici – sans ordre d’urgence ni d’importance – quelques exemples de mesures efficaces et diversifiées que l’humanité pourrait prendre pour opérer sa transition vers la durabilité :

- privilégier la mise en place de réserves connectées entre elles, correctement financées et correctement gérées, destinées à protéger une proportion significative des divers habitats terrestres, aériens et aquatiques – eau de mer et eau douce ;

- préserver les services rendus par la nature au travers des écosystèmes en stoppant la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels ;

- restaurer sur une grande échelle les communautés de plantes endémiques, et notamment les paysages de forêt ;

- ré-ensauvager des régions abritant des espèces endémiques, en particulier des superprédateurs, afin de rétablir les dynamiques et processus écologiques ;

- développer et adopter des instruments politiques adéquats pour lutter contre la défaunation, le braconnage, l’exploitation et le trafic des espèces menacées ;

- réduire le gaspillage alimentaire par l’éducation et l’amélioration des infrastructures ;

- promouvoir une réorientation du régime alimentaire vers une nourriture d’origine essentiellement végétale ;

- réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte qu’hommes et femmes aient accès à l’éducation et à des services de planning familial, particulièrement dans les régions où ces services manquent encore ;

- multiplier les sorties en extérieur pour les enfants afin de développer leur sensibilité à la nature, et d’une manière générale améliorer l’appréciation de la nature dans toute la société ;

- désinvestir dans certains secteurs et cesser certains achats afin d’encourager un changement environnemental positif ;

- concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et se tourner massivement vers les sources d’énergie vertes tout en réduisant progressivement les aides aux productions d’énergie utilisant des combustibles fossiles ;

- revoir notre économie afin de réduire les inégalités de richesse et faire en sorte que les prix, les taxes et les dispositifs incitatifs prennent en compte le coût réel de nos schémas de consommation pour notre environnement ;

- déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et scientifiquement défendable tout en s’assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital.

mardi 7 novembre 2017

Glyphosate : des études scientifiques accablantes ont été rejetées sans raison valable selon les ONG

Pourquoi les études scientifiques démontrant la dangerosité du

glyphosate n'ont-elles pas été prises en compte dans le processus

d'évaluation de cet herbicide ? C'est à cette question que les ONG

Générations Futures et PAN Europe ont voulu répondre. Elles ont ainsi

fait appel à un consultant pour éplucher le rapport d'évaluation des

risques du glyphosate et identifier les raisons évoquées pour évincer

ces études.

Ce rapport est rédigé par les agences européennes lors des procédures d'autorisation de mise sur le marché. Selon l'analyse des ONG, celui du glyphosate ne contiendrait que 51% des études universitaires publiées qui devraient s'y trouver soit 76 études. Seules 24 d'entre elles ont été discutées scientifiquement parlant. Les autres ont été rejetées pour des raisons très diverses : 49 motifs différents sont évoqués. "Utilisation contestable de données de contrôle historique, déclassement arbitraire quasi systématique des études ne suivant pas les lignes directrices et les bonnes pratiques de laboratoire, non prise en compte des effets sur certains organes, non prise en compte des études ne montrant pas une relation dose/effet…", citent les ONG jugeant ces motifs "très contestables scientifiquement".

Les ONG dénoncent une nouvelle fois la procédure d'évaluation de la substance en estimant qu'elle "n'a pas été faite de manière satisfaisante et qu'[elle] ne devrait donc pas être autorisé[e] à nouveau", déclare François Veillerette, directeur de Générations Futures. Les deux associations espèrent mettre la pression sur le gouvernement français pour qu'il prenne ces éléments en compte lors du prochain vote prévu le 9 novembre prochain. Les Etats membres doivent une nouvelle fois se prononcer sur le renouvellement de l'herbicide. La Commission européen pourrait proposer une ré-autorisation pour cinq ans.

Ce rapport est rédigé par les agences européennes lors des procédures d'autorisation de mise sur le marché. Selon l'analyse des ONG, celui du glyphosate ne contiendrait que 51% des études universitaires publiées qui devraient s'y trouver soit 76 études. Seules 24 d'entre elles ont été discutées scientifiquement parlant. Les autres ont été rejetées pour des raisons très diverses : 49 motifs différents sont évoqués. "Utilisation contestable de données de contrôle historique, déclassement arbitraire quasi systématique des études ne suivant pas les lignes directrices et les bonnes pratiques de laboratoire, non prise en compte des effets sur certains organes, non prise en compte des études ne montrant pas une relation dose/effet…", citent les ONG jugeant ces motifs "très contestables scientifiquement".

Les ONG dénoncent une nouvelle fois la procédure d'évaluation de la substance en estimant qu'elle "n'a pas été faite de manière satisfaisante et qu'[elle] ne devrait donc pas être autorisé[e] à nouveau", déclare François Veillerette, directeur de Générations Futures. Les deux associations espèrent mettre la pression sur le gouvernement français pour qu'il prenne ces éléments en compte lors du prochain vote prévu le 9 novembre prochain. Les Etats membres doivent une nouvelle fois se prononcer sur le renouvellement de l'herbicide. La Commission européen pourrait proposer une ré-autorisation pour cinq ans.

lundi 6 novembre 2017

Les changements climatiques affectent déjà la santé humaine mondiale

Les changements climatiques impactent la santé humaine. Si la communauté

internationale ne se saisit pas rapidement du sujet, les premiers

impacts sanitaires pourraient devenir irréversibles.

Les changements climatiques représentent d'ores et déjà une menace pour la santé humaine, alerte un rapport publié le 30 octobre par la revue scientifique Lancet. L'étude a été réalisée conjointement par 24 institutions académiques et organisations intergouvernementales abordant un large éventail de disciplines. Après "25 ans d'inaction", les auteurs appellent à lutter contre les changements climatiques et à transformer les politiques de santé pour répondre aux nouveaux enjeux.

Le document, intitulé "Le compte à rebours du Lancet" (The Lancet Countdown on health and climate change), propose une évaluation indépendante des effets des changements climatiques sur la santé humaine et des implications sanitaires des actions de mise en œuvre de l'Accord de Paris. Il fait suite à une première évaluation réalisée en 2015 par la commission Santé et changements climatiques de la revue scientifique.

Des impacts sanitaires potentiellement irréversibles

Il y a deux ans, l'étude du Lancet estimait que les changements climatiques pouvaient saper les 50 dernières années de progrès en santé publique. Toutefois, la lutte contre les changements climatiques offrait aussi "la plus grande opportunité de santé mondiale du XXIème siècle", pondérait le rapport. Cette année, la nouvelle évaluation franchit un pas de plus : "Aujourd'hui, les symptômes des changements climatiques sur la santé humaine sont sans équivoque [et] ils affectent la santé des populations du monde entier." Dorénavant, les scientifiques jugent que ces symptômes sont "potentiellement irréversibles".

Le diagnostic des scientifiques se base sur une quarantaine d'indicateurs climatiques et sanitaires. L'exposition plus fréquente aux canicules est maintenant un fait reconnu, explique l'étude qui évalue à 125 millions le nombre de personnes supplémentaires exposées à des vagues de chaleur entre 2000 et 2016. Ces canicules plus nombreuses et intenses aggravent les risques sanitaires associés à la déshydratation, aux "coups de chaleur" ou aux problèmes cardiaques. Sur la période, les vagues de chaleur et les risques sanitaires associés ont déjà engendré une baisse de l'ordre de 5,3% de la productivité des travailleurs en extérieur.

De même, l'étude évalue à 46% la progression de la fréquence des catastrophes climatiques en 17 ans. Elles ont causé des pertes évaluées à 129 milliards de dollars pour l'année 2016, expliquent les scientifiques qui alertent sur le fait que 99% des dégats occasionnés dans les pays à bas revenus ne sont pas assurés. Toutefois, l'étude ne met pas en évidence de tendance claire en terme de mortalité, ce qui "pourrait suggérer le début d'une adaptation aux changements climatiques".

Apprendre des épidémies passées

L'étude relève aussi que la zone touchée par la dengue a progressé de 9,4% depuis 2014. Parallèlement, elle pointe une tendance à la hausse de la mortalité liée à cette maladie tout particulièrement en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle établit aussi un lien entre les années de plus forte mortalité et certaines des années les plus chaudes. En matière de lutte contre les épidémies, les auteurs craignent qu'"une réponse lente entraîne un coût irréversible et inacceptable pour la santé humaine". Ils appellent les gouvernements et la communauté sanitaire mondiale à retenir les leçons tirées de l'épidémie de Sida et des récentes épidémies de virus Ebola et Zika.

Sans surprise, les populations les plus vulnérables et aux revenus les plus bas sont affectées de façon "disproportionnées", car les changements climatiques sapent les bases sociales et environnementales nécessaires à une bonne santé climatique, explique l'étude. Cette dégradation exacerbe les inégalités sociales, économiques et démographiques, et les impacts sont finalement ressentis par toutes les populations.

Au-delà des habituelles recommandations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), l'étude recommande de consacrer plus d'efforts à l'adaptation des politiques de santé aux impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, seulement 4,33% des dépenses mondiales consacrées à l'adaptation sont dédiées à la résilience des systèmes de santé, déplorent les auteurs.

Les changements climatiques représentent d'ores et déjà une menace pour la santé humaine, alerte un rapport publié le 30 octobre par la revue scientifique Lancet. L'étude a été réalisée conjointement par 24 institutions académiques et organisations intergouvernementales abordant un large éventail de disciplines. Après "25 ans d'inaction", les auteurs appellent à lutter contre les changements climatiques et à transformer les politiques de santé pour répondre aux nouveaux enjeux.

Le document, intitulé "Le compte à rebours du Lancet" (The Lancet Countdown on health and climate change), propose une évaluation indépendante des effets des changements climatiques sur la santé humaine et des implications sanitaires des actions de mise en œuvre de l'Accord de Paris. Il fait suite à une première évaluation réalisée en 2015 par la commission Santé et changements climatiques de la revue scientifique.

Des impacts sanitaires potentiellement irréversibles

Il y a deux ans, l'étude du Lancet estimait que les changements climatiques pouvaient saper les 50 dernières années de progrès en santé publique. Toutefois, la lutte contre les changements climatiques offrait aussi "la plus grande opportunité de santé mondiale du XXIème siècle", pondérait le rapport. Cette année, la nouvelle évaluation franchit un pas de plus : "Aujourd'hui, les symptômes des changements climatiques sur la santé humaine sont sans équivoque [et] ils affectent la santé des populations du monde entier." Dorénavant, les scientifiques jugent que ces symptômes sont "potentiellement irréversibles".

Le diagnostic des scientifiques se base sur une quarantaine d'indicateurs climatiques et sanitaires. L'exposition plus fréquente aux canicules est maintenant un fait reconnu, explique l'étude qui évalue à 125 millions le nombre de personnes supplémentaires exposées à des vagues de chaleur entre 2000 et 2016. Ces canicules plus nombreuses et intenses aggravent les risques sanitaires associés à la déshydratation, aux "coups de chaleur" ou aux problèmes cardiaques. Sur la période, les vagues de chaleur et les risques sanitaires associés ont déjà engendré une baisse de l'ordre de 5,3% de la productivité des travailleurs en extérieur.

De même, l'étude évalue à 46% la progression de la fréquence des catastrophes climatiques en 17 ans. Elles ont causé des pertes évaluées à 129 milliards de dollars pour l'année 2016, expliquent les scientifiques qui alertent sur le fait que 99% des dégats occasionnés dans les pays à bas revenus ne sont pas assurés. Toutefois, l'étude ne met pas en évidence de tendance claire en terme de mortalité, ce qui "pourrait suggérer le début d'une adaptation aux changements climatiques".

Apprendre des épidémies passées

L'étude relève aussi que la zone touchée par la dengue a progressé de 9,4% depuis 2014. Parallèlement, elle pointe une tendance à la hausse de la mortalité liée à cette maladie tout particulièrement en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle établit aussi un lien entre les années de plus forte mortalité et certaines des années les plus chaudes. En matière de lutte contre les épidémies, les auteurs craignent qu'"une réponse lente entraîne un coût irréversible et inacceptable pour la santé humaine". Ils appellent les gouvernements et la communauté sanitaire mondiale à retenir les leçons tirées de l'épidémie de Sida et des récentes épidémies de virus Ebola et Zika.

Sans surprise, les populations les plus vulnérables et aux revenus les plus bas sont affectées de façon "disproportionnées", car les changements climatiques sapent les bases sociales et environnementales nécessaires à une bonne santé climatique, explique l'étude. Cette dégradation exacerbe les inégalités sociales, économiques et démographiques, et les impacts sont finalement ressentis par toutes les populations.

Au-delà des habituelles recommandations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), l'étude recommande de consacrer plus d'efforts à l'adaptation des politiques de santé aux impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, seulement 4,33% des dépenses mondiales consacrées à l'adaptation sont dédiées à la résilience des systèmes de santé, déplorent les auteurs.

jeudi 19 octobre 2017

En trente ans, près de 80 % des insectes auraient disparu en Europe

Ce déclin catastrophique est dû à l’intensification des pratiques

agricoles et au recours aux pesticides. Il menace la chaîne alimentaire.

En moins de trois décennies, les populations d’insectes ont probablement chuté de près de 80 % en Europe. C’est ce que suggère une étude internationale publiée mercredi 18 octobre par la revue PLoS One, analysant des données de captures d’insectes réalisées depuis 1989 en Allemagne ; elle montre en outre que le déclin des abeilles domestiques, très médiatisé par le monde apicole, n’est que la part émergée d’un problème bien plus vaste.

« Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76 % en moyenne et jusqu’à 82 % au milieu de l’été, dans les aires protégées allemandes, en seulement vingt-sept ans, écrivent Caspar Hallmann (université Radboud, Pays-Bas) et ses coauteurs. Cela excède considérablement le déclin quantitatif, estimé à 58 %, des vertébrés sauvages depuis 1970. »

Le facteur majeur permettant d’expliquer un effondrement aussi rapide, avancent les auteurs, est l’intensification des pratiques agricoles (recours accru aux pesticides, aux engrais de synthèse, etc.).

Impact de grande magnitude sur les écosystèmes Formellement, les mesures publiées ne concernent que l’Allemagne. « Mais la France ou le Royaume-Uni ont des systèmes agricoles très semblables et qui utilisent les mêmes intrants qu’en Allemagne, explique Dave Goulson (université du Sussex, Royaume-Uni), coauteur de ces travaux. On ne peut pas l’affirmer, mais je dirais donc qu’il y a une bonne “chance” pour que l’Allemagne soit représentative d’une situation bien plus large. Si c’est effectivement le cas, alors nous sommes face à une catastrophe écologique imminente. »

Cet effondrement rapide de l’entomofaune, préviennent en effet les chercheurs, a un impact de grande magnitude sur l’ensemble des écosystèmes – les insectes formant l’un des socles de la chaîne alimentaire.

En moins de trois décennies, les populations d’insectes ont probablement chuté de près de 80 % en Europe. C’est ce que suggère une étude internationale publiée mercredi 18 octobre par la revue PLoS One, analysant des données de captures d’insectes réalisées depuis 1989 en Allemagne ; elle montre en outre que le déclin des abeilles domestiques, très médiatisé par le monde apicole, n’est que la part émergée d’un problème bien plus vaste.

« Nos résultats documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76 % en moyenne et jusqu’à 82 % au milieu de l’été, dans les aires protégées allemandes, en seulement vingt-sept ans, écrivent Caspar Hallmann (université Radboud, Pays-Bas) et ses coauteurs. Cela excède considérablement le déclin quantitatif, estimé à 58 %, des vertébrés sauvages depuis 1970. »

Le facteur majeur permettant d’expliquer un effondrement aussi rapide, avancent les auteurs, est l’intensification des pratiques agricoles (recours accru aux pesticides, aux engrais de synthèse, etc.).

Impact de grande magnitude sur les écosystèmes Formellement, les mesures publiées ne concernent que l’Allemagne. « Mais la France ou le Royaume-Uni ont des systèmes agricoles très semblables et qui utilisent les mêmes intrants qu’en Allemagne, explique Dave Goulson (université du Sussex, Royaume-Uni), coauteur de ces travaux. On ne peut pas l’affirmer, mais je dirais donc qu’il y a une bonne “chance” pour que l’Allemagne soit représentative d’une situation bien plus large. Si c’est effectivement le cas, alors nous sommes face à une catastrophe écologique imminente. »

Cet effondrement rapide de l’entomofaune, préviennent en effet les chercheurs, a un impact de grande magnitude sur l’ensemble des écosystèmes – les insectes formant l’un des socles de la chaîne alimentaire.

Les migraines favoriseraient l'anxiété et la dépression

Une nouvelle étude, venue de Taiwan, démontre qu'il y aurait un lien entre la fréquence des migraines et les symptômes de l'anxiété et de la dépression. Traiter les patients pour leurs maux de tête pourrait alors réduire les risques de contracter ces maladies psychologiques.

Les migraines, ou céphalées, se caractérisent par des maux de tête récurrents et sont considérées parmi les affections du système nerveux les plus répandues. « Barres » sur le front, douleurs dans les yeux, tension dans le cou, les migraines, selon leurs violences et leurs fréquences, peuvent devenir très handicapantes pour ceux qui en souffre. Déjà par le passé, les migraines ont été associées à des troubles émotionnels. Des chercheurs du centre médical de la défense nationale de Taiwan se sont penchés tout particulièrement sur l'anxiété et la dépression. Leurs résultats sont parus dans the Journal of Head and Face Pain.L'étude a porté sur 588 patients souffrant régulièrement de céphalées. Ces dernières ont été classées par fréquence d'attaque et suivant différentes variables. Les scientifiques ont cherché à savoir si la fréquence des migraines (1-4 par mois, 5-8 par mois, 9-14 par mois ou plus de 14 par mois) était associée à des symptômes de dépression ou d'anxiété plus prononcés. Leur sommeil a aussi été mesuré pendant la durée de l'expérience.

Migraine, sommeil, dépression : tout est lié

Les patients présentant des symptômes d'anxiété et de dépression souffraient plus souvent de céphalée. L'étude a également révélé que ceux qui ne dormaient pas bien étaient susceptibles de contracter des maux de tête plus fréquemment. Il existerait donc bien un lien entre la fréquence des migraines, la sévérité de l'anxiété et de la dépression et le manque de sommeil.

Aucune réelle explication n'a pour autant été apportée. Les chercheurs ont néanmoins noté que des facteurs tels que la détresse émotionnelle et la fréquence des maux de tête peuvent s'influencer mutuellement par un mécanisme physiopathologique commun. Par exemple, des réponses émotionnelles fortes auraient le potentiel de modifier la perception de la douleur et de la moduler à travers certaines voies de signalisation neurologique. « Ces résultats suggèrent potentiellement qu'un traitement médical destiné à réduire la fréquence des maux de tête pourrait aussi diminuer le risque de dépression et d'anxiété chez les patients migraineux », concluent les auteurs.

mardi 17 octobre 2017

La qualité de l’eau se dégrade encore en France

Alors que débute la deuxième phase des Etats généraux de l’alimentation,

l’UFC-Que choisir dénonce la responsabilité de l’agriculture intensive,

qui répand massivement des pesticides.

« Nous voulons lancer plus qu’un coup de gueule, une mobilisation citoyenne, prévient Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir. Nos réseaux sont très remontés : malgré les promesses, rien ne bouge dans la politique agricole qui est privilégiée par les pouvoirs publics, au contraire. La qualité de l’eau se dégrade et, si le public ne s’en rend pas vraiment compte, c’est que celle qui lui est servie au robinet reste acceptable, mais au prix de coûts toujours plus importants. »

Le constat est aussi décourageant sur le front des nitrates, qui résultent, eux, des épandages d’engrais azotés – organiques comme le lisier ou bien chimiques. Sur 15 % du territoire, leurs taux dépassent 25 mg/l, c’est-à-dire le niveau au-delà duquel il devient difficile de rendre l’eau potable. Le pire se cache cependant dans les sous-sols : la valeur guide européenne y est dépassée dans 43 % du territoire.

Dans ces conditions, les traitements pour produire de l’eau potable coûtent de plus en plus cher. Tout cela est d’autant plus gênant que la répartition de la charge demeure, elle, très inégalitaire, et bien éloignée du principe pollueur-payeur. En 2005, lorsque l’UFC-Que choisir avait mené une première campagne d’information sur la qualité de la ressource, les consommateurs versaient aux agences de l’eau 89 % de la redevance pollution ; ils en versent 88 % dix ans plus tard, les industriels 5 % au lieu de 10 % précédemment, et les agriculteurs 7 %, et non plus 1 %. Encore a-t-il fallu les remontrances de la Cour des comptes, qui s’étonnait, par exemple, qu’en 2013 les usagers du bassin Seine-Normandie acquittaient 92 % de la facture.

Les grandes masses des prélèvements suivent la même logique. Les foyers, qui à eux tous utilisent 24 % de l’eau fournie, en paient 70 % ; les agriculteurs, qui en consomment le double, contribuent pour 4 % ; et les industriels (hors du secteur de l’énergie qui prélève beaucoup d’eau mais relâche l’essentiel) utilisent 6 % de l’eau, contribuant à 18 % du financement total.

« Nous réclamons la transparence, nous voulons que le public sache que l’argent des agences de l’eau sert à traiter les dégâts causés aux écosystèmes par l’agriculture industrielle, pas au préventif qui consisterait à changer de modèle », assure Alain Bazot. Pis encore, le gouvernement s’apprête à ponctionner 15 % du budget des six agences d’eau – soit 360 millions d’euros – pour financer d’autres dossiers que celui de l’eau.

En août, les ministres de l’agriculture et de la transition écologique et solidaire ont présenté des pistes de réflexion pour résoudre au moins les problèmes de pénurie d’eau. En premier lieu, ils envisagent d’inciter le public à fermer davantage le robinet par souci d’économie. Ils suggèrent de réutiliser les eaux usées et encouragent les agriculteurs à stocker l’eau en hiver pour irriguer en été. Les écologistes y voient une forme de fuite en avant. Des projets de gigantesques bassines fleurissent sur l’ensemble du territoire… financés par les agences de l’eau.

La qualité de l’eau continue de se dégrader en France et les responsables sont connus. Alors que débute la deuxième phase des Etats généraux de l’alimentation, censée promouvoir des produits sains et des pratiques durables, l’UFC-Que choisir lance mardi 17 octobre une campagne d’alerte intitulée « S. Eau S. ». Dans sa ligne de mire : l’agriculture intensive.

L’association de consommateurs dénonce la contamination persistante des écosystèmes par les pesticides essentiellement d’origine agricole. Ces substances chimiques sont désormais massivement présentes dans la moitié des rivières françaises et dans un tiers des nappes phréatiques. Et pas seulement sous forme de traces. Sur 53 % des points de mesure de la qualité des eaux de surface, la norme de qualité nécessaire pour l’eau potable (0,1 microgramme/litre) est dépassée. C’est aussi le cas dans 31 % des nappes souterraines, qui demandent pourtant bien plus de temps avant d’être touchées.« Nous voulons lancer plus qu’un coup de gueule, une mobilisation citoyenne, prévient Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir. Nos réseaux sont très remontés : malgré les promesses, rien ne bouge dans la politique agricole qui est privilégiée par les pouvoirs publics, au contraire. La qualité de l’eau se dégrade et, si le public ne s’en rend pas vraiment compte, c’est que celle qui lui est servie au robinet reste acceptable, mais au prix de coûts toujours plus importants. »

Le constat est aussi décourageant sur le front des nitrates, qui résultent, eux, des épandages d’engrais azotés – organiques comme le lisier ou bien chimiques. Sur 15 % du territoire, leurs taux dépassent 25 mg/l, c’est-à-dire le niveau au-delà duquel il devient difficile de rendre l’eau potable. Le pire se cache cependant dans les sous-sols : la valeur guide européenne y est dépassée dans 43 % du territoire.

« Le pire dans les sous-sols »

Ces chiffres officiels proviennent du portail d’information sur l’eau du ministère de la transition écologique ou des agences de l’eau. Mais ils sont rarement mis en avant, tant ils illustrent sans ambages la dégradation continue de la qualité de l’eau en France, malgré les promesses des gouvernements successifs. Les uns après les autres, ces derniers se sont engagés à diminuer de moitié l’usage des pesticides dans le pays d’ici à 2018 dans un premier temps, puis d’ici à 2025 dans la deuxième version du plan Ecophyto. Or, souligne l’association de consommateurs, en moyenne triennale, l’utilisation des pesticides a encore progressé de 18 % en cinq ans.Dans ces conditions, les traitements pour produire de l’eau potable coûtent de plus en plus cher. Tout cela est d’autant plus gênant que la répartition de la charge demeure, elle, très inégalitaire, et bien éloignée du principe pollueur-payeur. En 2005, lorsque l’UFC-Que choisir avait mené une première campagne d’information sur la qualité de la ressource, les consommateurs versaient aux agences de l’eau 89 % de la redevance pollution ; ils en versent 88 % dix ans plus tard, les industriels 5 % au lieu de 10 % précédemment, et les agriculteurs 7 %, et non plus 1 %. Encore a-t-il fallu les remontrances de la Cour des comptes, qui s’étonnait, par exemple, qu’en 2013 les usagers du bassin Seine-Normandie acquittaient 92 % de la facture.

Les grandes masses des prélèvements suivent la même logique. Les foyers, qui à eux tous utilisent 24 % de l’eau fournie, en paient 70 % ; les agriculteurs, qui en consomment le double, contribuent pour 4 % ; et les industriels (hors du secteur de l’énergie qui prélève beaucoup d’eau mais relâche l’essentiel) utilisent 6 % de l’eau, contribuant à 18 % du financement total.

« Nous réclamons la transparence »

Autre difficulté, la sécheresse, qui bat des records cette année dans le sud-est de la France et qui, avec des étiages au plus bas, fait grimper les taux de pesticides. Les habituelles pluies de septembre manquent à l’appel. En moyenne de ces six derniers mois, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, le Var et le Vaucluse ont enregistré des déficits historiques. Selon Météo France, le Languedoc-Roussillon n’avait pas connu pareille situation depuis soixante ans ; la Corse souffre d’un déficit pluviométrique de 61 %, Provence-Alpes-Côte d’Azur de 44 %. L’été, plus de la moitié des départements français sont désormais contraints de prendre des mesures de restriction d’eau une année sur deux.« Nous réclamons la transparence, nous voulons que le public sache que l’argent des agences de l’eau sert à traiter les dégâts causés aux écosystèmes par l’agriculture industrielle, pas au préventif qui consisterait à changer de modèle », assure Alain Bazot. Pis encore, le gouvernement s’apprête à ponctionner 15 % du budget des six agences d’eau – soit 360 millions d’euros – pour financer d’autres dossiers que celui de l’eau.

En août, les ministres de l’agriculture et de la transition écologique et solidaire ont présenté des pistes de réflexion pour résoudre au moins les problèmes de pénurie d’eau. En premier lieu, ils envisagent d’inciter le public à fermer davantage le robinet par souci d’économie. Ils suggèrent de réutiliser les eaux usées et encouragent les agriculteurs à stocker l’eau en hiver pour irriguer en été. Les écologistes y voient une forme de fuite en avant. Des projets de gigantesques bassines fleurissent sur l’ensemble du territoire… financés par les agences de l’eau.

lundi 9 octobre 2017

Les trois quarts des miels du monde sont contaminés par des néonicotinoïdes

Les concentrations de produits présenteraient un faible risque pour

l’homme, mais sont susceptibles de provoquer des troubles pour les

insectes.

Parfois surnommés « tueurs d’abeilles » pour le rôle déterminant qu’ils jouent dans le déclin d’Apis mellifera, les insecticides néonicotinoïdes – ou « néonics » – contaminent la grande majorité des miels récoltés sur les cinq continents. C’est le résultat saillant d’une étude franco-suisse publiée vendredi 6 octobre dans la revue Science : 75 % des miels analysés contiennent des traces de ces substances neurotoxiques. Un chiffre qui révèle, incidemment, la présence généralisée de ces pesticides dans tous les types de paysages.

Les concentrations de produits retrouvées sont réputées ne pas présenter de risque pour les consommateurs de miel. Mais elles sont le reflet d’une contamination des sources de nourriture des insectes pollinisateurs (nectar, pollen), à des niveaux susceptibles de provoquer une variété de troubles.

« A l’origine, c’est une expérience de science citoyenne, raconte Alexandre Aebi, chercheur à l’université de Neuchâtel (Suisse) et coauteur de ces travaux. Tout a commencé en 2013 avec une exposition sur l’apiculture au jardin botanique de Neuchâtel, dans laquelle les visiteurs étaient invités à apporter un pot de miel acheté au cours de leurs voyages, si possible directement à des petits producteurs locaux. »

Au total, quelque 300 pots de miels ont ainsi été récupérés en provenance d’Alaska, d’Australie, de Madagascar, d’Europe ou d’Asie. Toutes les latitudes sont représentées. « Nous avons opéré une sélection pour garder un échantillonnage qui ne surreprésente pas certaines régions par rapport à d’autres, poursuit M. Aebi. Et en définitive, nous avons conservé 198 miels différents pour l’analyse. »

Au total, précisent les chercheurs, « 30 % de tous les échantillons contenaient un seul néonicotinïde et 45 % en contenaient entre deux et cinq ». Le produit le plus fréquemment détecté est l’imidaclopride, présent dans 51 % des échantillons testés, et le plus rare, la clothianidine, n’était retrouvé que dans 16 % des miels analysés.

« Ces chiffres donnent une bonne idée de l’ampleur de la contamination des paysages, car l’abeille est un excellent capteur de l’état de l’environnement, explique M. Aebi. Elle butine dans un rayon qui va de 3 km à 5 km autour de sa ruche, à près de 12 km au maximum. »

En outre, le miel est un bon indicateur de l’état général des écosystèmes car, comme l’explique Christopher Connolly, chercheur à l’université de Dundee (Ecosse), dans un commentaire publié par Science, « des voies d’exposition secondaires des abeilles existent, par exemple lorsque des résidus de néonicotinoïdes présents dans les sols se transloquent dans les fleurs sauvages adjacentes, ou lorsque les cultures visitées [par les butineuses] sont plantées sur des terres déjà contaminées ».

Quant aux niveaux de contamination, ils sont en moyenne de 1,8 microgramme par kilo (µg/kg), avec un maximum atteint pour un miel allemand qui contenait près de 50 µg/kg de néonics – soit une valeur proche des limites maximales de résidus. « En l’état de ce que nous savons, les taux moyens retrouvés ne présentent pas de risques pour l’homme, explique M. Aebi. Mais ils peuvent poser problème pour toute une variété d’insectes : abeilles, bourdons, papillons, etc. »

Chez de nombreux insectes non ciblés par les néonics, l’exposition chronique à de faibles doses de ces substances est associée à des troubles dits « sublétaux » : ils ne provoquent pas la mort immédiate de l’individu, mais induisent des troubles cognitifs, des pertes de mémoire – les butineuses oubliant le chemin de retour à la ruche –, une baisse de l’immunité, une vulnérabilité accrue à certains pathogènes, un effondrement de la capacité des populations à se reproduire, etc.

Cet aspect, crucial, est ignoré par la réglementation. « Actuellement, les tests de sûreté des pesticides se concentrent sur les risques que fait peser une exposition aiguë sur une abeille isolée, explique Christopher Connolly. Cependant, des études récentes en plein champ ont identifié une contamination généralisée des terres agricoles par les néonicotinoïdes, suggérant qu’il pourrait être plus pertinent d’évaluer les effets d’une exposition chronique des colonies entières. »

Les nouveaux résultats de l’équipe franco-suisse, en montrant que l’exposition des abeilles, à faible bruit, est générale, vont dans ce sens. « Ils permettent, écrit le chercheur écossais, de mettre en lumière la nature mondiale de la menace qui pèse sur les abeilles. »

Parfois surnommés « tueurs d’abeilles » pour le rôle déterminant qu’ils jouent dans le déclin d’Apis mellifera, les insecticides néonicotinoïdes – ou « néonics » – contaminent la grande majorité des miels récoltés sur les cinq continents. C’est le résultat saillant d’une étude franco-suisse publiée vendredi 6 octobre dans la revue Science : 75 % des miels analysés contiennent des traces de ces substances neurotoxiques. Un chiffre qui révèle, incidemment, la présence généralisée de ces pesticides dans tous les types de paysages.

Les concentrations de produits retrouvées sont réputées ne pas présenter de risque pour les consommateurs de miel. Mais elles sont le reflet d’une contamination des sources de nourriture des insectes pollinisateurs (nectar, pollen), à des niveaux susceptibles de provoquer une variété de troubles.

« A l’origine, c’est une expérience de science citoyenne, raconte Alexandre Aebi, chercheur à l’université de Neuchâtel (Suisse) et coauteur de ces travaux. Tout a commencé en 2013 avec une exposition sur l’apiculture au jardin botanique de Neuchâtel, dans laquelle les visiteurs étaient invités à apporter un pot de miel acheté au cours de leurs voyages, si possible directement à des petits producteurs locaux. »

Au total, quelque 300 pots de miels ont ainsi été récupérés en provenance d’Alaska, d’Australie, de Madagascar, d’Europe ou d’Asie. Toutes les latitudes sont représentées. « Nous avons opéré une sélection pour garder un échantillonnage qui ne surreprésente pas certaines régions par rapport à d’autres, poursuit M. Aebi. Et en définitive, nous avons conservé 198 miels différents pour l’analyse. »

Contamination des paysages

Cinq molécules de la famille des néonicotinoïdes ont été recherchées : imidaclopride, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine et thiaclopride. Dans 75 % des échantillons, au moins l’une d’elles a été retrouvée. Ce taux de contamination varie considérablement selon les régions, expliquent les auteurs : 86 % pour les miels analysés provenant d’Amérique du Nord, 80 % pour les miels asiatiques et 79 % en Europe. Ce taux est le plus faible en Amérique du Sud, où seuls 57 % des miels contiennent au moins l’un des cinq produits recherchés.Au total, précisent les chercheurs, « 30 % de tous les échantillons contenaient un seul néonicotinïde et 45 % en contenaient entre deux et cinq ». Le produit le plus fréquemment détecté est l’imidaclopride, présent dans 51 % des échantillons testés, et le plus rare, la clothianidine, n’était retrouvé que dans 16 % des miels analysés.

« Ces chiffres donnent une bonne idée de l’ampleur de la contamination des paysages, car l’abeille est un excellent capteur de l’état de l’environnement, explique M. Aebi. Elle butine dans un rayon qui va de 3 km à 5 km autour de sa ruche, à près de 12 km au maximum. »

En outre, le miel est un bon indicateur de l’état général des écosystèmes car, comme l’explique Christopher Connolly, chercheur à l’université de Dundee (Ecosse), dans un commentaire publié par Science, « des voies d’exposition secondaires des abeilles existent, par exemple lorsque des résidus de néonicotinoïdes présents dans les sols se transloquent dans les fleurs sauvages adjacentes, ou lorsque les cultures visitées [par les butineuses] sont plantées sur des terres déjà contaminées ».

Quant aux niveaux de contamination, ils sont en moyenne de 1,8 microgramme par kilo (µg/kg), avec un maximum atteint pour un miel allemand qui contenait près de 50 µg/kg de néonics – soit une valeur proche des limites maximales de résidus. « En l’état de ce que nous savons, les taux moyens retrouvés ne présentent pas de risques pour l’homme, explique M. Aebi. Mais ils peuvent poser problème pour toute une variété d’insectes : abeilles, bourdons, papillons, etc. »

Troubles sublétaux

Les auteurs ont passé en revue la littérature scientifique pour anticiper l’impact que peuvent avoir de tels taux de contamination sur la biodiversité. « Nous avons trouvé plus de quarante études récentes qui traitent des effets des néonicotinoïdes aux niveaux rencontrés dans l’environnement, ajoute le chercheur suisse. Or, on voit que des effets négatifs commencent à apparaître chez certains insectes dès une concentration de 0,1 µg/kg. » Soit un taux 18 fois inférieur à la moyenne relevée dans les miels analysés.Chez de nombreux insectes non ciblés par les néonics, l’exposition chronique à de faibles doses de ces substances est associée à des troubles dits « sublétaux » : ils ne provoquent pas la mort immédiate de l’individu, mais induisent des troubles cognitifs, des pertes de mémoire – les butineuses oubliant le chemin de retour à la ruche –, une baisse de l’immunité, une vulnérabilité accrue à certains pathogènes, un effondrement de la capacité des populations à se reproduire, etc.

Cet aspect, crucial, est ignoré par la réglementation. « Actuellement, les tests de sûreté des pesticides se concentrent sur les risques que fait peser une exposition aiguë sur une abeille isolée, explique Christopher Connolly. Cependant, des études récentes en plein champ ont identifié une contamination généralisée des terres agricoles par les néonicotinoïdes, suggérant qu’il pourrait être plus pertinent d’évaluer les effets d’une exposition chronique des colonies entières. »

Les nouveaux résultats de l’équipe franco-suisse, en montrant que l’exposition des abeilles, à faible bruit, est générale, vont dans ce sens. « Ils permettent, écrit le chercheur écossais, de mettre en lumière la nature mondiale de la menace qui pèse sur les abeilles. »

jeudi 28 septembre 2017

Trop d’omégas-6 dans l’assiette, plus de risque de migraine

Huile de tournesol, de maïs, de carthame, de soja… l’acide linoléique,

le plus petit des acides gras oméga-6 est présent dans la majorité des

huiles végétales. Même si on lui confère des bénéfices dans le

traitement de l’hypercholestérolémie, il n’en demeure pas moins que le consommer en trop grande quantité peut aussi être néfaste pour l’organisme.

Pour l’équipe de Christopher Ramsden, spécialiste en neuroscience nutritionnelle du NIH de Washington, ces acides gras doivent être intégrés dans l’alimentation de manière raisonnable, car ils sont responsables de la synthèse, dans l’organisme, de certaines molécules agissant comme des médiateurs de douleurs. En effet, la migraine est une maladie neurologique dans laquelle le cerveau répond à certains « déclencheurs » par des réactions inflammatoires intenses.

Au cours d’un essai clinique, réalisé en 2013, ils ont montré, chez 56 personnes souffrant de crises migraineuses, qu’un régime pauvre en oméga-6, mais riche en oméga-3 réduisait davantage la fréquence et l’intensité des maux de tête qu’un régime basé uniquement sur la réduction d’omégas-6.

Pour aller plus loin dans cette découverte, les chercheurs ont recommencé une étude clinique, mais cette fois-ci, ils ont réalisé des analyses de sang chez les volontaires afin de mesurer la concentration en molécules médiatrices de douleurs.

Sans attendre, cette approche biochimique a montré que la réduction d’acide linoléique dans l’alimentation diminuait la teneur sanguine en une molécule médiatrice de la douleur.

Avec cette étude, il est donc préconisé, pour les personnes souffrant de migraines, de diminuer les huiles végétales polyinsaturées (de maïs, tournesol, carthame, canola et soja) et d’augmenter, en contre-partie, l’apport alimentaire en huile de lin et huile de colza riche en oméga-3.

A savoir ! Dans la plupart des pays occidentaux, l’équilibre entre les consommations d’oméga-3 et d’oméga-6 est loin d’être atteint et la plupart des gens consomment 10 à 20 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3.

Les aliments à consommer sont les graines de lin, le saumon, le maquereau, la morue, les crevettes et les pétoncles tandis que les aliments à éviter seraient les arachides et les noix de cajou.

Récemment, des chercheurs ont passé en revue l’ensemble des publications internationales, rédigées en anglais, sur le sujet “alimentation et migraine” afin d’observer quelques tendances.

Ils ont saisi sur la base de données PubMed, (regroupant les données bibliographiques de l’ensemble des domaines de spécialisation de la médecine et de la biologie), les termes « glutamate monosodique », « caféine », « aspartame », « sucralose », « syndrome d’intolérance à l’histamine », « tyramine », « alcool », « chocolat », « nitrites » « régimes d’élimination des IgG » et « gluten ». Puis, chacun des termes de recherche a été référencé avec le mot “migraine“.

Globalement, leur analyse bibliographique montre que :

Pour l’équipe de Christopher Ramsden, spécialiste en neuroscience nutritionnelle du NIH de Washington, ces acides gras doivent être intégrés dans l’alimentation de manière raisonnable, car ils sont responsables de la synthèse, dans l’organisme, de certaines molécules agissant comme des médiateurs de douleurs. En effet, la migraine est une maladie neurologique dans laquelle le cerveau répond à certains « déclencheurs » par des réactions inflammatoires intenses.

Au cours d’un essai clinique, réalisé en 2013, ils ont montré, chez 56 personnes souffrant de crises migraineuses, qu’un régime pauvre en oméga-6, mais riche en oméga-3 réduisait davantage la fréquence et l’intensité des maux de tête qu’un régime basé uniquement sur la réduction d’omégas-6.

Pour aller plus loin dans cette découverte, les chercheurs ont recommencé une étude clinique, mais cette fois-ci, ils ont réalisé des analyses de sang chez les volontaires afin de mesurer la concentration en molécules médiatrices de douleurs.

Sans attendre, cette approche biochimique a montré que la réduction d’acide linoléique dans l’alimentation diminuait la teneur sanguine en une molécule médiatrice de la douleur.

Avec cette étude, il est donc préconisé, pour les personnes souffrant de migraines, de diminuer les huiles végétales polyinsaturées (de maïs, tournesol, carthame, canola et soja) et d’augmenter, en contre-partie, l’apport alimentaire en huile de lin et huile de colza riche en oméga-3.

A savoir ! Dans la plupart des pays occidentaux, l’équilibre entre les consommations d’oméga-3 et d’oméga-6 est loin d’être atteint et la plupart des gens consomment 10 à 20 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3.

Les aliments à consommer sont les graines de lin, le saumon, le maquereau, la morue, les crevettes et les pétoncles tandis que les aliments à éviter seraient les arachides et les noix de cajou.

Les autres familles d’aliments déclenchant des migraines

Le rôle du régime alimentaire dans la prise en charge de la migraine est un sujet très controversé dans le milieu médical. A l’heure actuelle, l’ensemble des études cliniques réalisées sur le sujet soulève plus d’interrogations que de réponses. En effet, certaines catégories d’aliments sont des déclencheurs possibles, mais pas pour toutes les personnes. On considère que seulement 10% des migraineux sont sensibles à des facteurs alimentaires.Récemment, des chercheurs ont passé en revue l’ensemble des publications internationales, rédigées en anglais, sur le sujet “alimentation et migraine” afin d’observer quelques tendances.

Ils ont saisi sur la base de données PubMed, (regroupant les données bibliographiques de l’ensemble des domaines de spécialisation de la médecine et de la biologie), les termes « glutamate monosodique », « caféine », « aspartame », « sucralose », « syndrome d’intolérance à l’histamine », « tyramine », « alcool », « chocolat », « nitrites » « régimes d’élimination des IgG » et « gluten ». Puis, chacun des termes de recherche a été référencé avec le mot “migraine“.

Globalement, leur analyse bibliographique montre que :

- Ne plus consommer de la caféine est un élément déclenchant ;

- Consommer du glutamate monosodique (mets chinois, sauce soja) est un facteur déclenchant ;

- Le rôle de l’aspartame (édulcorant artificiel) est encore contradictoire ;

- Les aliments contenant du gluten et de l’histamine (composé azoté contenu dans les produits fermentés, entre autres) ainsi que l’alcool peuvent accélérer la mise en place de la migraine ;

- Un régime éliminant les aliments allergènes diminue de manière significative la fréquence de la migraine pendant le traitement par rapport à la période de référence.

jeudi 21 septembre 2017

La protection des renards permet de faire diminuer la maladie de Lyme

La diminution des prédateurs des rongeurs, tels que le renard, la

marte, la fouine ou le putois, a des effets directs sur la transmission

de la maladie de Lyme, révèle la Fondation pour la recherche sur la

biodiversité (FRB) qui relaie une étude parue dans The Royal Society Publishing en juillet dernier.

Cette étude, menée par plusieurs chercheurs de l'Université de Wageningen (Pays-Bas), montre par des analyses de terrain que l'activité des prédateurs abaisse le nombre de tiques dans un écosystème par la régulation des rongeurs qui en sont porteurs. Elle montre également que "moins il y a de tiques, moins elles sont elles-mêmes infestées par des pathogènes comme la bactérie responsable de la maladie de Lyme". Ces recherches permettent donc d'établir une corrélation entre la diminution des prédateurs et la prévalence des maladies transmises par les tiques.

Ce travail confirme par des données de terrain le lien établi par des chercheurs américains en 2012 entre la diminution du renard roux prédateur et l'augmentation rapide de l'incidence de la maladie de Lyme dans le nord-est et le mid-ouest des Etats-Unis. Ces recherches avaient par ailleurs montré que l'émergence de cette pathologie en Amérique du Nord était due à l'augmentation de la population de cerfs.

Le rôle des rongeurs et des grands mammifères dans le développement des maladies à tiques a déjà été mis en lumière à différentes reprises. Ainsi, en France, une étude menée en 2012 par le CNRS et l'Inra avait montré que le paysage pouvait influer sur le nombre de tiques en jouant sur la population de petits mammifères "hôtes" présents.

Des études menées dans plusieurs forêts d'Ile-de-France par l'Inra, le Muséum national d'histoire naturelle et l'Institut Pasteur ont démontré, quant à elles, la contribution significative de l'écureuil de Corée à la dynamique de la maladie de Lyme. La progression de cette maladie et de l'encéphalite à tiques est alimentée par l'explosion de chevreuils, cerfs et sangliers dans les forêts françaises, a de son côté expliqué le Commissariat général au développement durable (CGDD).

Cette étude, menée par plusieurs chercheurs de l'Université de Wageningen (Pays-Bas), montre par des analyses de terrain que l'activité des prédateurs abaisse le nombre de tiques dans un écosystème par la régulation des rongeurs qui en sont porteurs. Elle montre également que "moins il y a de tiques, moins elles sont elles-mêmes infestées par des pathogènes comme la bactérie responsable de la maladie de Lyme". Ces recherches permettent donc d'établir une corrélation entre la diminution des prédateurs et la prévalence des maladies transmises par les tiques.

Ce travail confirme par des données de terrain le lien établi par des chercheurs américains en 2012 entre la diminution du renard roux prédateur et l'augmentation rapide de l'incidence de la maladie de Lyme dans le nord-est et le mid-ouest des Etats-Unis. Ces recherches avaient par ailleurs montré que l'émergence de cette pathologie en Amérique du Nord était due à l'augmentation de la population de cerfs.

Le rôle des rongeurs et des grands mammifères dans le développement des maladies à tiques a déjà été mis en lumière à différentes reprises. Ainsi, en France, une étude menée en 2012 par le CNRS et l'Inra avait montré que le paysage pouvait influer sur le nombre de tiques en jouant sur la population de petits mammifères "hôtes" présents.

Des études menées dans plusieurs forêts d'Ile-de-France par l'Inra, le Muséum national d'histoire naturelle et l'Institut Pasteur ont démontré, quant à elles, la contribution significative de l'écureuil de Corée à la dynamique de la maladie de Lyme. La progression de cette maladie et de l'encéphalite à tiques est alimentée par l'explosion de chevreuils, cerfs et sangliers dans les forêts françaises, a de son côté expliqué le Commissariat général au développement durable (CGDD).

jeudi 14 septembre 2017

170 scientifiques alertent sur les dangers sanitaires de la 5G

Cent soixante-dix scientifiques, issus de 37 pays dont la France, demandent un moratoire sur le déploiement du réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) "jusqu'à ce que des études d'impact sanitaires et environnementales sérieuses et indépendantes aient été réalisées préalablement à toute mise sur le marché".

Le déploiement de la 5G "conduirait à une augmentation générale et massive de l'exposition aux ondes du sans-fil", alertent-ils. Ce nouvel appel des scientifiques est relayé ce 13 septembre par l'association Robin des Toits. Il intervient après celui lancé, en mai 2015, par 190 scientifiques de 38 pays demandant à l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de promouvoir des mesures préventives afin de limiter les expositions. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS avait classé les radiofréquences comme "cancérogènes possibles pour l'Homme".

"Depuis l'appel de scientifiques de 2015, de nouvelles recherches ont confirmé de manière convaincante les graves risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques de radiofréquences (RF-CEM)", déclarent les scientifiques en soulignant des risques de cancer du cerveau chez les humains, de maladie d'Alzheimer, d'infertilité humaine ou de symptômes de l'électro-hypersensibilité (céphalées intenses, troubles de la concentration, troubles du sommeil, épuisement ainsi que des symptômes similaires à ceux de la grippe)".

Les premières offres 5G pourraient voir le jour en France à l'horizon 2020-2022. Robin des Toits "soutient cet appel de scientifiques et de médecins de grand renom pour que la 5G ne soit pas mise sur le marché : il serait irresponsable et criminel de traiter la population en cobaye alors que les radiofréquences sont peut-être cancérigènes d'après l'OMS ...", déclare Etienne Cendrier, porte-parole de l'association.

Le déploiement de la 5G "conduirait à une augmentation générale et massive de l'exposition aux ondes du sans-fil", alertent-ils. Ce nouvel appel des scientifiques est relayé ce 13 septembre par l'association Robin des Toits. Il intervient après celui lancé, en mai 2015, par 190 scientifiques de 38 pays demandant à l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de promouvoir des mesures préventives afin de limiter les expositions. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS avait classé les radiofréquences comme "cancérogènes possibles pour l'Homme".

"Depuis l'appel de scientifiques de 2015, de nouvelles recherches ont confirmé de manière convaincante les graves risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques de radiofréquences (RF-CEM)", déclarent les scientifiques en soulignant des risques de cancer du cerveau chez les humains, de maladie d'Alzheimer, d'infertilité humaine ou de symptômes de l'électro-hypersensibilité (céphalées intenses, troubles de la concentration, troubles du sommeil, épuisement ainsi que des symptômes similaires à ceux de la grippe)".

Les premières offres 5G pourraient voir le jour en France à l'horizon 2020-2022. Robin des Toits "soutient cet appel de scientifiques et de médecins de grand renom pour que la 5G ne soit pas mise sur le marché : il serait irresponsable et criminel de traiter la population en cobaye alors que les radiofréquences sont peut-être cancérigènes d'après l'OMS ...", déclare Etienne Cendrier, porte-parole de l'association.

Du glyphosate retrouvé dans des céréales pour petit-déjeuner, des légumineuses et des pâtes

Des résidus de glyphosate

ont été retrouvés dans des céréales pour petit-déjeuner, des

légumineuses et des pâtes, a indiqué jeudi 14 septembre 2017 l'ONG

Générations Futures qui a fait analyser une trentaine d'échantillons de

ces aliments. "Seize échantillons sur 30 contenaient du glyphosate, soit 53,3%",

précise-t-elle dans un communiqué. Les analyses ont porté sur 18

échantillons à base de céréales : 8 céréales pour petit-déjeuner, 7

pâtes alimentaires, 3 autres (petits pains secs, biscottes). Douze

échantillons de légumineuses sèches ont aussi été analysés : 7 de

lentilles, 2 de pois chiches, 2 de haricots secs, 1 de pois cassés. Ces

produits ont tous été achetés en supermarché.

CHIFFRES. Selon les analyses réalisées, "7 céréales de petit-déjeuner sur 8" contenaient du glyphosate, "soit 87,5%". "7 légumineuses sur 12 analysées" en contenaient aussi, "soit 58,3%". La proportion est nettement plus faible pour les pâtes : "2 pâtes alimentaires sur 7 en contiennent, soit 28,5%". En revanche, "aucun des 3 autres produits à base de céréales (petits pains secs, biscottes)" ne contenait de glyphosate. Trois échantillons (deux sortes de lentilles et des pois chiches) contenaient aussi de l’AMPA, un produit de dégradation du glyphosate. "Les concentrations (de glyphosate) retrouvées vont de 40 μg/kg pour une céréale du petit-déjeuner à 2.100 μg/kg pour un échantillon de lentilles sèches", relève Générations Futures.

La France a annoncé fin août qu'elle voterait contre la proposition de la Commission. Elle a une position-clé car une majorité qualifiée (55% des États membres représentant 65% de la population de l'Union) est requise dans ce dossier.

CHIFFRES. Selon les analyses réalisées, "7 céréales de petit-déjeuner sur 8" contenaient du glyphosate, "soit 87,5%". "7 légumineuses sur 12 analysées" en contenaient aussi, "soit 58,3%". La proportion est nettement plus faible pour les pâtes : "2 pâtes alimentaires sur 7 en contiennent, soit 28,5%". En revanche, "aucun des 3 autres produits à base de céréales (petits pains secs, biscottes)" ne contenait de glyphosate. Trois échantillons (deux sortes de lentilles et des pois chiches) contenaient aussi de l’AMPA, un produit de dégradation du glyphosate. "Les concentrations (de glyphosate) retrouvées vont de 40 μg/kg pour une céréale du petit-déjeuner à 2.100 μg/kg pour un échantillon de lentilles sèches", relève Générations Futures.

Une limite maximale non dépassée

"Il n'y a, pour les aliments bruts (légumineuses), pas de dépassement de limite maximale en résidus (LMR, un seuil réglementaire de concentration de résidus de produits pesticides, NDLR)", précise toutefois l'association, pour qui cette limite est néanmoins "très élevée" pour les lentilles séchées (10.000 μg/kg). Il n'existe pas de LMR pour tous les aliments transformés, ajoute-t-elle. Pour François Veillerette, porte-parole et directeur de Générations Futures, ces résultats montrent qu'il y a "urgence pour l'Union européenne à renoncer à l'usage de cette molécule (...) et à faire évoluer en profondeur son modèle agricole devenu trop dépendant des pesticides de synthèse". En juillet, la Commission européenne a proposé le renouvellement pour dix ans de la licence du glyphosate qui expire fin 2017. Cette substance active entre notamment dans la composition du Roundup, le produit phare de Monsanto. Le vote sur l'autorisation de cet herbicide controversé pourrait avoir lieu le 5 ou 6 octobre 2017 lors d'un comité d'experts.La France a annoncé fin août qu'elle voterait contre la proposition de la Commission. Elle a une position-clé car une majorité qualifiée (55% des États membres représentant 65% de la population de l'Union) est requise dans ce dossier.

mardi 12 septembre 2017

Le corail qui résiste à l’acidification des océans

C’est confirmé, le corail digitiforme Stylophora pistillata participe activement à la production de son squelette, contrant ainsi les effets de la diminution de pH de la mer.