Les textes sur les zones de non-traitement autour des habitations sont

critiqués de toutes parts. L'association des maires anti-pesticides et

des ONG les attaquent en justice. Les organisations agricoles s'y

opposent mais pour des raisons opposées.

Le collectif des maires anti-pesticides a annoncé, le 21 janvier, le

dépôt d'un recours devant le Conseil d'État contre les textes

réglementant les distances d'épandage des produits phytosanitaires,

publiés le 29 décembre dernier. Il demande également leur suspension au

juge des référés compte tenu de l'urgence de la situation.

Ce dispositif réglementaire, constitué d'un décret et d'un arrêté,

fixe les distances minimales d'épandage des pesticides vis-à-vis des

habitations à 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les

cultures hautes et 20 mètres en cas d'utilisation de produits

cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). Les deux premières de

ces distances peuvent être réduites à 3 et 5 mètres dans le cadre de

chartes locales et à condition d'utiliser du matériel anti-dérive.

« Aucune protection réelle n'existe »

« Ce décret a prétendument comme objectif d'assurer la protection

des riverains. Mais en réalité, les chartes, dont il est fait état,

n'apportent aucune protection et l'arrêté est tellement laxiste

qu'aucune protection réelle n'existe », estime le collectif,

constitué en décembre, en vue de réunir les maires ayant pris des

arrêtés anti-pesticides. En outre, ces textes sous-entendent que

l'autorité compétente, en la personne de l'État, a agi. Ce qui pourrait

permettre de « supprimer la compétence de droit commun des maires en tant qu'autorité de police », dénonce l'association présidée par Daniel Cueff, maire de Langouët (Îlle-et-Vilaine).

C'est l'arrêté pris par cet élu breton en mai 2019, et qui

interdisait l'utilisation des pesticides à moins de 150 mètres des

habitations et des locaux professionnels, qui a permis de médiatiser ce

combat (33949). Depuis, près d'une centaine de maires ont suivi son exemple même si le texte pris par le maire de Langouët a, depuis, été annulé par la justice administrative.

Le collectif s'appuie sur l'ordonnance du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, rendue le 8 novembre dernier. À la différence de

nombreux autres tribunaux, ce dernier a rejeté la demande

du préfet de suspendre les arrêtés anti-pesticides pris par des maires

de son département, en l'espèce ceux de Sceaux et

Gennevilliers (Hauts-de-Seine). « Il est (…) indispensable que les

maires puissent continuer à intervenir pour réglementer, voire

interdire, l'utilisation des pesticides, au moins des plus toxiques et

du glyphosate », explique Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux.

L'association estime que les textes se sont appuyés sur une fausse

interprétation de l'avis de l'Agence nationale de sécurité

sanitaire (Anses) du 14 juin 2019

qui a été rendu sur la base d'études anciennes et limitées. Et ce,

alors que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa)

recommande la réalisation de nouvelles études, dont les résultats ne

devraient pas être disponibles avant 2021. Pour l'association, les

textes attaqués méconnaissent le principe d'égalité en raison de la

différence qu'ils établissent entre communes rurales et urbaines.

« La mobilisation citoyenne non prise en compte »

Le recours des maires anti-pesticides n'est toutefois pas isolé.

Des ONG les ont précédés ou vont les suivre dans cette voie. Ainsi, Agir

pour l'environnement a annoncé, dès le 30 décembre, sa volonté de

contester ces textes devant la justice. « L'arrêté fixant les périmètres de "protection"

des riverains est au pesticide ce que la frontière française a été au

nuage de Tchernobyl : une limite politique qui ne protégera absolument

pas les riverains », estime l'association. Celle-ci dénonce également « l'absence de prise en compte de la mobilisation citoyenne

» au terme de la consultation publique qui a recueilli plus de

53 000 contributions. Une critique confortée par une expertise de la Commission nationale du débat public, publiée le 19 décembre, qui a souligné, de manière plus large, les défaillances de ce processus de consultation.

« Le compte n'y est pas et notre association, sollicitée également

par des associations de consommateurs et de médecins, va déposer très

prochainement un recours en justice contre ces textes », a également

annoncé l'association Générations futures en fin d'année. L'ONG avait

obtenu, avec l'association Eau et Rivières de Bretagne, l'annulation partielle

par le Conseil d'État de l'arrêté précédent qui encadrait jusque-là

l'épandage. Ce qui a contraint le Gouvernement à adopter ce nouveau

dispositif dans un délai contraint.

D'autres ONG se sont jointes aux critiques dirigées contre ces

textes, sans toujours emprunter la voie judiciaire. Ainsi, France Nature

Environnement (FNE) dénonce un État qui « ronfle ». « À la place des 150 mètres, le Gouvernement promeut les "chartes d'engagement" entre agriculteurs et riverains », dénonce la fédération d'associations. « La

grande majorité des chartes finit par un simple rappel de la

réglementation déjà applicable. Elles excluent souvent riverains et

associations de protection de la nature. Pour couronner le tout, ce

document n'a aucune valeur juridique », explique l'ONG.

« Un mensonge d'État »

Le nouveau dispositif n'a pas davantage satisfait les organisations

agricoles, mais pour des raisons très différentes. La FNSEA a réclamé,

en début d'année, un moratoire sur la mise en œuvre de ces textes, afin

de « poursuivre le travail sur les chartes de voisinage » et « clarifier certaines zones d'ombre de l'arrêté

». Faute de réaction du Gouvernement, et comme mesure de rétorsion, le

syndicat agricole a menacé, le 14 mars, de ne plus épandre les boues

d'épuration des collectivités locales sur les terres agricoles.

Plus radicale, la Coordination rurale réclame un « retrait pur et simple du décret » et s'oppose à tout moratoire. « Les

zones de non-traitement (ZNT) sont aujourd'hui un mensonge d'État qui

fait fi des réalités économiques et scientifiques et qui ne mesure pas

les conséquences pour l'alimentation, l'environnement, l'agriculture et

notre société », dénonce le syndicat.

Mais cette réglementation ne trouve pas grâce non plus auprès de la

Confédération paysanne. Celle-ci dénonce l'inutilité des textes avec une

argumentation opposée à celle de ses homologues. « La meilleure

manière de protéger la santé des paysans et de la population en général

est de permettre au monde agricole de s'affranchir des pesticides », estime le syndicat paysan.

On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince (1943) de Antoine de Saint-Exupéry

jeudi 30 janvier 2020

mercredi 29 janvier 2020

« Appliquer le principe de précaution à l'égard des SDHI »

Alors que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques

et technologiques (Opecst) vient de mener des auditions sur les

fongicides SDHI, le biologiste Pierre Rustin, à l'origine de l'alerte en

2018, nous livre son point de vue sur les risques potentiels de ces

pesticides.

Cette semaine, les fongicides dits « inhibiteurs de la

succinate déshydrogénase » (abrégés sous l'acronyme SDHI) ont fait

l'objet d'une tribune publiée dans Le Monde dans laquelle 450 chercheurs et médecins demandent l'arrêt de leur utilisation, puis d'une audition

au Sénat par l’Office parlementaire d'évaluation des choix

scientifiques et technologiques (Opecst). Mais en quoi consistent ces

pesticides ?Pierre Rustin1 : Ce sont des molécules qui visent à bloquer la respiration cellulaire. Chez tous les organismes vivants, des plantes aux animaux, cette respiration est assurée au sein des cellules par des petites entités, des organites, dénommées mitochondries. Là, grâce à l’action successive de différentes enzymes, la chaîne respiratoire permet de transformer, en présence d’oxygène, l’énergie contenue dans les nutriments en chaleur et en une forme d’énergie utilisable par la cellule sous la forme de molécules d’ATP. Celles-ci, très énergétiques, sont de fait nécessaires à toutes les fonctions vitales de l’organisme. Bloquer la respiration cellulaire conduit donc à asphyxier l’organisme.

C’est précisément le but recherché par les SDHI qui sont utilisés comme fongicides : ils visent à provoquer la mort des champignons par asphyxie cellulaire. Pour ce faire, comme leur nom l’indique, les SDHI viennent inhiber, autrement dit empêcher, l’action d’une des enzymes essentielles de la chaîne respiratoire, la succinate déshydrogénase (SDH), dite aussi complexe II. Plus précisément, les SDHI ont été conçus pour venir se lier au site où se fixe normalement le Coenzyme Q10 sur l’enzyme SDH et empêcher ainsi le bon fonctionnement de cette dernière.

Les SDHI sont commercialisés comme fongicides, mais leur mode d’action ne serait pas, selon vous, spécifique aux champignons. Qu’en est-il ?

P.R. : Une étude scientifique publiée en 1976 avait déjà démontré que la carboxine, le tout premier SDHI commercialisé comme fongicide dès les années 1960-70 aux États-Unis, inhibait aussi la SDH des mammifères. Étonnamment, bien que les dernières générations de SDHI bénéficient d’autorisations récentes de mise sur le marché, leur non-spécificité est pourtant connue de longue date. Cette ignorance surprenante de la part des autorités réglementaires nous a conduits à mettre en place une nouvelle étude dont les résultats ont été publiés en novembre dernier dans la revue PLOS ONE. Et comme on pouvait s’y attendre, notre étude confirme le constat de 1976 : huit des SDHI, dont ceux de dernière génération, utilisés actuellement et massivement en France2, inhibent aussi bien l'enzyme SDH des champignons ou humaines.

Comment avez-vous démontré cette non-spécificité ?

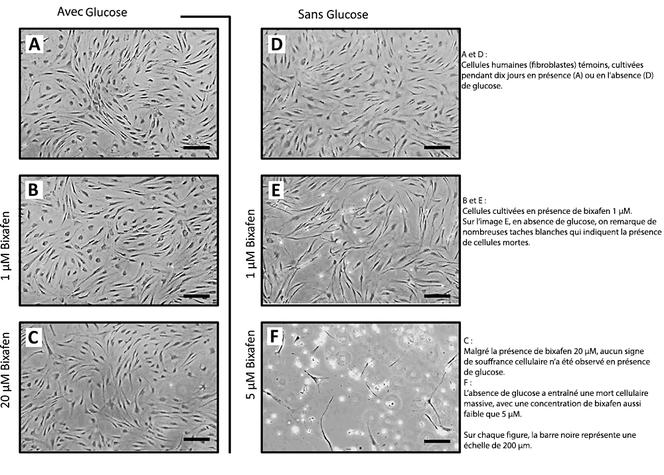

P.R. : Nous avons extrait la SDH de champignons responsables de la pourriture grise (Botrytis cinerea)3, de vers de terre (Lumbricus terrestris), d’abeilles domestiques (Apis mellifera), ainsi que celle de trois donneurs anonymes sains à partir de cellules de leur peau (des fibroblastes). Pour chacune des huit molécules commerciales de SDHI, nous avons ensuite évalué in vitro leur effet sur l’activité des quatre SDH d’origine biologique différente. Cela nous a permis de mesurer l’indicateur de référence en matière d’évaluation de toxicité d’une substance : la concentration inhibitrice médiane (IC50). Celle-ci indique la quantité de substance nécessaire pour inhiber de moitié l’activité de l’enzyme. Et les résultats sont sans appel : quelles que soient les espèces, la SDH a été inhibée, à des niveaux certes variables en regard des champignons, mais à des concentrations généralement du même ordre de grandeur, de l’ordre du micro-molaire4 .

Cette confirmation expérimentale de la non-spécificité des SDHI s’explique par la conservation des bases moléculaires des enzymes entre les espèces. Parce que ces enzymes sont vitales chez toutes les espèces, la séquence protéique de leurs sites actifs a de fait peu variée au cours de l’évolution. C’est ce que nous avons confirmé en comparant les séquences protéiques de vingt-deux espèces de champignons, d’insectes, d’arthropodes, de poissons et de mammifères. Les sites de liaison entre SDH et SDHI sont quasiment identiques pour toutes ces espèces. Cela confirme la capacité de ces pesticides à s’immiscer dans la chaîne respiratoire de tous les organismes vivants.

Lors de cette étude, vous avez découvert une autre cible des SDHI au sein de la chaîne respiratoire. Quelle est-elle ?

P.R. : En effet, en procédant de la même manière que pour évaluer l’effet sur les SDH, nous avons observé que cinq des huit SDHI testés5, peuvent de surcroît inhiber un autre complexe de la chaîne respiratoire dénommé complexe III. Ces cinq SDHI de nouvelle génération possèdent une configuration moléculaire – un fragment de méthyl-pyrazol – qui leur permet de se lier au site de fixation du Coenzyme Q10 sur le complexe III. Ces SDHI ne sont donc ni spécifiques en termes d’organisme vivant, ni spécifiques en termes de cible moléculaire.

En outre, vous évoquez dans cette étude que les méthodes employées par les industriels afin d’évaluer la toxicité de ces substances ne seraient pas adéquates, ce qu'ils ont depuis vivement contesté. Pourriez-vous nous expliquer votre position ?

P.R. : Dans les conditions actuelles d’évaluation des SDHI, il n’y a aucune chance de mesurer correctement la toxicité de ces substances sur des cultures de cellules humaines ou animales. Car toutes ces évaluations sont conduites avec des milieux de culture cellulaire contenant du glucose. Dans ces milieux, les cellules ont la possibilité d’utiliser ce glucose pour produire leur énergie de façon alternative à la chaîne respiratoire. Dès lors, même si le fonctionnement des mitochondries est altéré par les SDHI, les cellules peuvent très bien continuer à se développer et à se multiplier.

C’est une chose connue depuis les années 1990 par la communauté scientifique qui étudie de près les mitochondries, et à laquelle j’appartiens. Pour évaluer la toxicité des SDHI, il faut donc employer des milieux de culture appauvris en glucose comme nous l’avons fait dans notre étude. C’est un point sur lequel les autorités réglementaires auraient dû être plus vigilantes.

Quels pourraient-être les effets sur la santé humaine de ces SDHI ?

Personne ne le sait à ce jour. De nouvelles générations de SDHI sont commercialisées tous les 5 à 10 ans. Or, pour conduire des études d’impact en santé humaine il faudrait pouvoir suivre sur plusieurs années l’exposition à une seule et même molécule. De fait les données sont très hétérogènes et difficiles à interpréter. Sans compter que les SDHI sont généralement mélangés à d’autres molécules elles aussi toxiques, ces changements répétés dans la nature chimique des SDHI compliquent l’évaluation sur le long terme de leurs effets sanitaires.

En revanche, ce que l’on sait de mieux en mieux grâce à plusieurs décennies de recherche médicale sur le sujet, c’est que les dysfonctionnements des mitochondries, même minimes, peuvent induire des maladies très graves. Pour une centaine de maladies humaines, comme des myopathies, des cardiomyopathies, des encéphalopathies, des atteintes neuronales en lien avec la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, des atteintes rénales ou hépatiques, ou encore la maladie de Charcot, un mauvais fonctionnement des mitochondries est désormais avéré. Mais bien souvent, ces effets délétères sont très subtils : il est encore très difficile de prédire l’âge d’apparition et l’évolution de ces maladies, même quand elles sont d’origine génétique, même au sein d’une famille. Autrement dit, d’infimes dérèglements de la chaîne respiratoire, s’ils ne sont pas problématiques à un instant donné, peuvent au fil du temps s’amplifier et induire ultérieurement des effets délétères pour l’organisme.

On pourrait très bien avoir un effet pathologique des SDHI sur

le long terme même à très faible dose. Nous avons d’ailleurs établi dans

notre étude que les SDHI accéléraient la mort de cultures cellulaires

humaines provenant de personnes souffrant d’une maladie mitochondriale

d’origine génétique6 –

induisant un déficit partiel de la SDH ou une sensibilité au stress

oxydatif dans leurs cellules. Cela suggère que pour des personnes dont

les mitochondries sont déjà affaiblies par la maladie, l’exposition aux

SDHI pourrait aggraver leur état de santé. La réalité c’est qu’aucun

scientifique ne sait aujourd’hui établir une dose journalière admissible

à laquelle les personnes pourraient être exposées sans risque pour leur

santé. C’est justement parce que la communauté scientifique a établi

que les maladies mitochondriales pouvaient être provoquées par d’infimes

dérèglements de la chaîne respiratoire, qu’il m’apparaît urgent, ainsi

qu’à 450 de mes collègues, d’appliquer le principe de précaution à

l’égard des SDHI.

Enfin, que sait-on des effets des SDHI sur l’environnement ?P.R. Des études ont démontré la toxicité des SDHI chez les rongeurs, les batraciens, les poissons et les abeilles. Chez ces animaux, ces pesticides provoquent des maladies du développement ou des maladies neurologiques. Par exemple, les abeilles intoxiquées sont incapables de retrouver leur ruche. Chez les rongeurs, l’apparition de tumeurs a également été observée. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, l’usage massif des SDHI par l’agriculture française7 pose de sérieuses questions. D’autant que la plupart des usages se font à titre préventif, avant même que le champignon ne soit apparu dans les cultures.

En outre, les SDHI peuvent persister plusieurs mois dans le sol après avoir été répandus dans les champs. Des champignons inoffensifs pour les cultures ou encore les vers de terre et les insectes se retrouvent alors en contact direct avec ces poisons. Idem pour la faune aquatique lorsque ces molécules très stables se retrouvent ensuite dans les cours d’eau. Même le procédé d’ozonisation, qui permet de décontaminer les eaux usées dans les stations d’épuration, n’élimine pas ces molécules. Il est donc grand temps d’arrêter l’usage inconsidéré des SDHI. D’autant que le marché mondial de ces pesticides est en pleine croissance : dans les années qui viennent, il pourrait quasiment tripler pour atteindre 6 à 8 milliards d’euros. ♦

lundi 27 janvier 2020

Pesticides SDHI : 450 scientifiques appellent à appliquer le principe de précaution au plus vite

Des chercheurs appellent, dans une tribune au « Monde », à l’arrêt de

l’utilisation en milieu ouvert de ces molécules qui bloquent la

respiration cellulaire dans l’ensemble du vivant et déplorent un déni

des données scientifiques.

Tribune. Après deux ans d’échanges sur les pesticides SDHI [pour succinate dehydrogenase inhibitor, « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase »]

avec des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les

autorités sanitaires (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de

l’alimentation, de l’environnement et du travail, Anses), des parties

prenantes du monde agricole conventionnel (FNSEA, UIPP) et des

associations de protection de la nature (Coquelicots, Pollinis,

Générations Futures), de nouvelles données scientifiques sont récemment publiées qui font suite à trois décennies de recherches et renforcent notre grande inquiétude sur l’usage de ces pesticides.

Outre

les dégâts considérables des pesticides sur la biodiversité, ces

données laissent prévoir le risque additionnel chez l’homme d’une

catastrophe sanitaire liée à leur usage.

Les SDHI inhibent la succinate

déshydrogénase, également appelée complexe II de la chaîne respiratoire

des mitochondries. La chaîne respiratoire, qui comporte cinq complexes,

est indispensable à la production d’énergie et donc à la survie de toute

cellule.

Contrairement à leur désignation commerciale trompeuse de « fongicides »,

ces études montrent que les SDHI n’ont aucune spécificité, ni d’espèce

(ils inhibent toutes les SDH testées, quelle qu’en soit l’origine,

depuis les champignons jusqu’à l’homme), ni de complexe (les SDHI de

dernière génération inhibent aussi le complexe III de la chaîne

respiratoire des mitochondries).

Elles montrent aussi que les tests réglementaires sont systématiquement

effectués dans des conditions qui masquent la toxicité cellulaire des

SDHI, et sont donc largement inadaptés.

mardi 21 janvier 2020

Pesticides : un nouvel outil pour connaître les ventes par département

Faciliter l'accès des citoyens aux données et assurer davantage de

transparence sur l'évolution de l'utilisation des produits

phytosanitaires en France. Tel est l'objectif affiché par le ministère

de la Transition écologique et l'Office français de la

biodiversité (OFB) à travers la mise en ligne de l'outil Dataviz.

Cet outil permet de visualiser l'évolution des ventes de pesticides par département sur la période 2008-2018. Figurent dans le peloton de tête la Haute-Corse avec + 13,2 % par an, le Gard avec + 12,1 %, les Hautes-Alpes avec + 10,7 % et le Tarn-et-Garonne avec + 10 %. Le 7 janvier dernier, le Gouvernement avait révélé que les ventes de pesticides avaient augmenté de 21 % en 2018 par rapport à l'année précédente.

Dataviz permet aussi, sur la période 2015-2018, de connaître les cinq principales substances achetées par département et la répartition des pesticides par fonction : herbicides, fongicides et bactéricides, insecticides et acaricides, autres produits. L'outil renseigne également sur les quantités de substances achetées par département rapportées à la surface agricole utile. Le palmarès est le suivant : Hauts-de-Seine (484,59 kg/ha), Gironde (4,73 kg/ha), Seine-Saint-Denis (3,83 kg/ha), Val-de-Marne (3,74 kg/ha), Vaucluse (3,62 kg/ha), Val-d'Oise (3,46 kg/ha), Gard (3,19 kg/ha).

Ces données sont issues de la banque nationale des ventes des

distributeurs (BNV-D) créée en 2019 et alimentée par les déclarations de

ventes de pesticides transmises par les distributeurs aux agences de

l'eau en vue de calculer la redevance pour pollution diffuse.

L'association Générations futures avait utilisé ces données pour publier

une carte des ventes du glyphosate en novembre 2018.

Ces données sont issues de la banque nationale des ventes des

distributeurs (BNV-D) créée en 2019 et alimentée par les déclarations de

ventes de pesticides transmises par les distributeurs aux agences de

l'eau en vue de calculer la redevance pour pollution diffuse.

L'association Générations futures avait utilisé ces données pour publier

une carte des ventes du glyphosate en novembre 2018.

Cet outil permet de visualiser l'évolution des ventes de pesticides par département sur la période 2008-2018. Figurent dans le peloton de tête la Haute-Corse avec + 13,2 % par an, le Gard avec + 12,1 %, les Hautes-Alpes avec + 10,7 % et le Tarn-et-Garonne avec + 10 %. Le 7 janvier dernier, le Gouvernement avait révélé que les ventes de pesticides avaient augmenté de 21 % en 2018 par rapport à l'année précédente.

Dataviz permet aussi, sur la période 2015-2018, de connaître les cinq principales substances achetées par département et la répartition des pesticides par fonction : herbicides, fongicides et bactéricides, insecticides et acaricides, autres produits. L'outil renseigne également sur les quantités de substances achetées par département rapportées à la surface agricole utile. Le palmarès est le suivant : Hauts-de-Seine (484,59 kg/ha), Gironde (4,73 kg/ha), Seine-Saint-Denis (3,83 kg/ha), Val-de-Marne (3,74 kg/ha), Vaucluse (3,62 kg/ha), Val-d'Oise (3,46 kg/ha), Gard (3,19 kg/ha).

Ces données sont issues de la banque nationale des ventes des

distributeurs (BNV-D) créée en 2019 et alimentée par les déclarations de

ventes de pesticides transmises par les distributeurs aux agences de

l'eau en vue de calculer la redevance pour pollution diffuse.

L'association Générations futures avait utilisé ces données pour publier

une carte des ventes du glyphosate en novembre 2018.

Ces données sont issues de la banque nationale des ventes des

distributeurs (BNV-D) créée en 2019 et alimentée par les déclarations de

ventes de pesticides transmises par les distributeurs aux agences de

l'eau en vue de calculer la redevance pour pollution diffuse.

L'association Générations futures avait utilisé ces données pour publier

une carte des ventes du glyphosate en novembre 2018.

lundi 20 janvier 2020

Deux cadavres de dauphins au Trocadéro, l’action choc de Sea Shepherd

L'association de défense des animaux a exposé deux dépouilles de

dauphins à Paris, devant la Tour Eiffel, afin de dénoncer les échouages

de cétacés.

Sea Shepherd poursuit sa campagne choc. L’association de protection des écosystèmes marins et de la biodiversité a exposé mardi au Trocadéro deux dauphins morts, pour éveiller les consciences. «Paris !! Ici aussi on tue les dauphins. Du coup nous les avons amené devant la Tour Eiffel. Nous avons trouvé ces deux là hier sur une plage de Vendée. Tués pour pêcher du poisson vendu, entre autre à Paris», écrit le collectif, sur Facebook.

Depuis plusieurs mois, Sea Shepherd tente de mettre les projecteurs sur les captures de dauphins. «Le problème dure depuis 30 ans, mais il y avait une forme d'omerta», dénonce à l’AFP Lamya Essemlali de Sea Shepherd France. L'observatoire Pelagis, qui documente les pics d'échouage de cétacés, a relevé une aggravation de la situation depuis 2016. - 1.200 cétacés échoués - .

Depuis plusieurs mois, Sea Shepherd tente de mettre les projecteurs sur les captures de dauphins. «Le problème dure depuis 30 ans, mais il y avait une forme d'omerta», dénonce à l’AFP Lamya Essemlali de Sea Shepherd France. L'observatoire Pelagis, qui documente les pics d'échouage de cétacés, a relevé une aggravation de la situation depuis 2016. - 1.200 cétacés échoués - .

"2019 a été l'année de tous les records", avec 1.200 échouages de petits cétacés entre janvier et avril, période la plus mortifère, dont 880 dauphins communs, annonce la biologiste Hélène Peltier. Au total 11.300 dauphins communs seraient morts, car la majorité des cadavres coule ou est emportée au large.

80% des dauphins autopsiés par Pelagis portent des traces de collision avec des engins de pêche: coupures, dents cassés, rostre abîmé, asphyxie. "Les pêcheurs vont dans les zones où il y a du poisson, les dauphins aussi", explique Yves Le Gall, responsable service acoustique à l'Ifremer.

Le nombre de dauphins communs est estimé à 200.000 dans le golfe de Gascogne. Pour les scientifiques, si plus de 1,7% de la population meurt à cause des activités humaines, elle est en danger. "On est largement au-delà", constate Hélène Peltier, soulignant que "les animaux tués accidentellement sont en pleine santé".

Au cours des années 2000, des dispositifs acoustiques pour éloigner les dauphins, appelés "pinger", ont été testés, puis plus grand-chose. Ils réduisent pourtant les captures.

Avec les échouages depuis 2016, "une véritable dynamique s'est mise en place, des actions concrètes" associant les pêcheurs, dit Thomas Rimaud, des Pêcheurs de Bretagne. "Ça n'amuse pas les pêcheurs de capturer des dauphins", renchérit Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes (CNPMEM).

Depuis janvier 2019, les pêcheurs français doivent déclarer les prises accidentelles de mammifères marins, mais la législation peine à s'appliquer.

La pêche au chalut pélagique a été interdite au large de l'île de Ré, sur le plateau de Rochebonne, une zone naturelle sensible.

Sea Shepherd poursuit sa campagne choc. L’association de protection des écosystèmes marins et de la biodiversité a exposé mardi au Trocadéro deux dauphins morts, pour éveiller les consciences. «Paris !! Ici aussi on tue les dauphins. Du coup nous les avons amené devant la Tour Eiffel. Nous avons trouvé ces deux là hier sur une plage de Vendée. Tués pour pêcher du poisson vendu, entre autre à Paris», écrit le collectif, sur Facebook.

Depuis plusieurs mois, Sea Shepherd tente de mettre les projecteurs sur les captures de dauphins. «Le problème dure depuis 30 ans, mais il y avait une forme d'omerta», dénonce à l’AFP Lamya Essemlali de Sea Shepherd France. L'observatoire Pelagis, qui documente les pics d'échouage de cétacés, a relevé une aggravation de la situation depuis 2016. - 1.200 cétacés échoués - .

L'association de défense des animaux a exposé deux dépouilles de

dauphins à Paris, devant la Tour Eiffel, afin de dénoncer les échouages

de cétacés.

Sea Shepherd poursuit sa campagne choc.

L’association de protection des écosystèmes marins et de la biodiversité

a exposé mardi au Trocadéro deux dauphins morts, pour éveiller les

consciences. «Paris !! Ici aussi on tue les dauphins. Du coup nous les

avons amené devant la Tour Eiffel. Nous avons trouvé ces deux là hier

sur une plage de Vendée. Tués pour pêcher du poisson vendu, entre autre à

Paris», écrit le collectif, sur Facebook.Depuis plusieurs mois, Sea Shepherd tente de mettre les projecteurs sur les captures de dauphins. «Le problème dure depuis 30 ans, mais il y avait une forme d'omerta», dénonce à l’AFP Lamya Essemlali de Sea Shepherd France. L'observatoire Pelagis, qui documente les pics d'échouage de cétacés, a relevé une aggravation de la situation depuis 2016. - 1.200 cétacés échoués - .

"2019 a été l'année de tous les records", avec 1.200 échouages de petits cétacés entre janvier et avril, période la plus mortifère, dont 880 dauphins communs, annonce la biologiste Hélène Peltier. Au total 11.300 dauphins communs seraient morts, car la majorité des cadavres coule ou est emportée au large.

80% des dauphins autopsiés par Pelagis portent des traces de collision avec des engins de pêche: coupures, dents cassés, rostre abîmé, asphyxie. "Les pêcheurs vont dans les zones où il y a du poisson, les dauphins aussi", explique Yves Le Gall, responsable service acoustique à l'Ifremer.

Le nombre de dauphins communs est estimé à 200.000 dans le golfe de Gascogne. Pour les scientifiques, si plus de 1,7% de la population meurt à cause des activités humaines, elle est en danger. "On est largement au-delà", constate Hélène Peltier, soulignant que "les animaux tués accidentellement sont en pleine santé".

Au cours des années 2000, des dispositifs acoustiques pour éloigner les dauphins, appelés "pinger", ont été testés, puis plus grand-chose. Ils réduisent pourtant les captures.

Avec les échouages depuis 2016, "une véritable dynamique s'est mise en place, des actions concrètes" associant les pêcheurs, dit Thomas Rimaud, des Pêcheurs de Bretagne. "Ça n'amuse pas les pêcheurs de capturer des dauphins", renchérit Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes (CNPMEM).

Depuis janvier 2019, les pêcheurs français doivent déclarer les prises accidentelles de mammifères marins, mais la législation peine à s'appliquer.

La pêche au chalut pélagique a été interdite au large de l'île de Ré, sur le plateau de Rochebonne, une zone naturelle sensible.

mardi 7 janvier 2020

Risque technologique : l'accident Lubrizol révèle les carences des systèmes d'alerte

L'écart est béant entre des sirènes datant des années 1930 et les

possibilités actuelles d'alerte sur portables en cas d'accident

industriel. Ces carences sont pointées par l'association de

collectivités Amaris et admises par le préfet de Normandie.

« Lors de l'accident AZF en 2001, les riverains faisaient part de leur sentiment de mauvaise information, c'est exactement la même chose avec Lubrizol aujourd'hui », déplore Yves Blein, président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris). Le député LReM du Rhône pointe les carences des moyens d'alerte des populations mais aussi la mauvaise association des collectivités locales par les services de l'État.

Ce constat est presque partagé par le préfet de Normandie, en charge de la gestion de l'accident Lubrizol. Lors de son audition le 30 octobre par la mission d'information de l'Assemblée, Pierre-André Dumas a reconnu que ces deux points étaient perfectibles même s'il estime que « la crise a été bien gérée malgré une ampleur extrême ». Le même jour, lors de sa visite sur le site de la catastrophe industrielle, le Président de la République a reconnu « beaucoup de suggestions de bon sens de la part de nos concitoyens : informer plus simplement et rapidement, perfectionner nos systèmes d'alerte », même s'il a réfuté toute défaillance des services de l'État.

Un outil issu de la défense passive des années 1930

Même si le préfet a décidé de ne pas déclencher les sirènes dès l'accident connu dans la nuit du 25 au 26 septembre, car la population était alors « quasi-confinée » à domicile, ce mode d'alerte a montré ses limites. Le représentant de l'État a fait le « choix hybride » de les actionner autour du site seulement et peu avant 8 heures du matin au moment où les riverains sortaient de chez eux. Ce qu'il qualifie de « bonne décision au niveau macro » a en revanche révélé un sentiment d'incompréhension de la maire du Petit-Quevilly, aux premières loges de l'incendie qui s'était déclenchée… sept heures plus tôt.

Mais, surtout, « les citoyens ne savent pas ce qu'il faut faire », reconnaît Pierre André Dumas. « Personne ne peut décrypter les fréquences », confirme Yves Blein. Les riverains ne savent donc pas s'ils doivent évacuer ou se confiner. « Nous ne pouvons plus gérer des crises du XXIe siècle avec un outil de XXe siècle », admet le préfet, qui rappelle que les sirènes sont issues de la défense passive des années 1930.

Le président d'Amaris pointe aussi « l'écart entre la perception des habitants et le message délivré par les autorités ». Or l'écart de perception peut entraîner des comportements contraires à ce qui est souhaitable : sortir plutôt que rester confiné, aller chercher ses enfants à l'école... avec le risque de s'exposer et d'entraver les secours. Yves Blein dénonce aussi « une communication très descendante se satisfaisant d'une vérité scientifique ». À l'heure des réseaux sociaux, « la culture de la communication (…) incarnée par le communiqué de presse et le "numéro vert" est dépassée », juge Amaris. Son président se dit intéressé par la plateforme nationale de gestion de crise belge qui analyse d'abord les questions sur les réseaux sociaux avant de délivrer une communication adaptée, loin de la « raideur scientifique » pratiquée actuellement dans l'Hexagone.

Il ne faut pas oublier les gens de passage dans l'alerte, rappelle aussi le parlementaire. « Le nombre d'automobilistes pris dans les bouchons sur l'autoroute traversant la Vallée de la chimie peut être plus important que le nombre de riverains », souligne l'ancien maire de Feyzin (Rhône).

Diffusion rapide de SMS sur les portables

Tant le préfet que le président d'Amaris s'accordent à vanter le système Cell Broadcast qui permet d'adresser un message instantané sur l'ensemble des téléphones portables d'une zone concernée. « Un tel système est infiniment plus performant que les sirènes », explique Yves Blein. « Il a montré sa robustesse dans des pays comme le Japon, les États-Unis ou les Pays-Bas »,

ajoute Delphine Favre, déléguée générale d'Amaris. Selon une étude

menée par le Centre d'information sur la prévention des risques

majeurs (Cyprès) dans les Bouches-du-Rhône, l'utilisation des sirènes

permettrait d'alerter 35 % de la population seulement, contre 70 % par

une communication via SMS.

« Les collectivités locales oubliées »

L'articulation de l'action de l'État avec celle des collectivités locales constitue le second point perfectible mis en lumière par le préfet de Normandie. L'alerte des communes s'est faite en plusieurs phases lors de l'accident Lubrizol, a-t-il expliqué. La diffusion différée mais large d'un message d'alerte via l'outil administratif Gala a révélé un décalage dans les communes qui n'étaient pas directement touchées par le panache de fumées. La modernisation de l'outil et la fixation d'une doctrine s'imposent selon Pierre-André Dumas.

Pour Amaris, le message d'alerte ne doit pas être porté par les seuls services de l'État mais également par les collectivités locales, qui sont directement concernées par la crise. « Les élus locaux sont en effet responsables de la sécurité des citoyens, y compris pénalement, notamment à travers l'élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) », rappelle Yves Blein. Or, « dans le cadre du plan particulier d'intervention (PPI), le PCS de la commune n'est pas pris en compte, que ce soit lors de l'élaboration du plan ou lors de son déclenchement en cas d'accident », dénonce l'association.

« Souvent, les élus ne détiennent pas plus d'informations que celle diffusée au public », déplore Delphine Favre. Ainsi, lors de l'incendie de l'usine d'assainissement d'Achères (Yvelines), le 4 juillet dernier, les collectivités riveraines n'ont appris la survenance du sinistre que par un tweet posté 1 h 30 après le début de l'événement, pointe Amaris. « Ceci n'est pas acceptable », tance Yves Blein. Alors même que le premier réflexe des citoyens est d'appeler la mairie, rappelle la déléguée générale de l'association.

Reste aux collectivités locales à convaincre le ministère de l'Intérieur de revoir les dispositifs d'alerte. Le Premier ministre a fait part de sa volonté de transparence totale sur l'accident et devrait donc être favorable à une telle évolution. Seul souci : Lionel Jospin, à la tête du Gouvernement lors de la catastrophe AZF, avait lui-aussi promis de faire évoluer les systèmes d'alerte. Mais, apparemment, le sujet a ensuite glissé du haut de la pile des dossiers urgents.

« Lors de l'accident AZF en 2001, les riverains faisaient part de leur sentiment de mauvaise information, c'est exactement la même chose avec Lubrizol aujourd'hui », déplore Yves Blein, président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris). Le député LReM du Rhône pointe les carences des moyens d'alerte des populations mais aussi la mauvaise association des collectivités locales par les services de l'État.

Ce constat est presque partagé par le préfet de Normandie, en charge de la gestion de l'accident Lubrizol. Lors de son audition le 30 octobre par la mission d'information de l'Assemblée, Pierre-André Dumas a reconnu que ces deux points étaient perfectibles même s'il estime que « la crise a été bien gérée malgré une ampleur extrême ». Le même jour, lors de sa visite sur le site de la catastrophe industrielle, le Président de la République a reconnu « beaucoup de suggestions de bon sens de la part de nos concitoyens : informer plus simplement et rapidement, perfectionner nos systèmes d'alerte », même s'il a réfuté toute défaillance des services de l'État.

Un outil issu de la défense passive des années 1930

Même si le préfet a décidé de ne pas déclencher les sirènes dès l'accident connu dans la nuit du 25 au 26 septembre, car la population était alors « quasi-confinée » à domicile, ce mode d'alerte a montré ses limites. Le représentant de l'État a fait le « choix hybride » de les actionner autour du site seulement et peu avant 8 heures du matin au moment où les riverains sortaient de chez eux. Ce qu'il qualifie de « bonne décision au niveau macro » a en revanche révélé un sentiment d'incompréhension de la maire du Petit-Quevilly, aux premières loges de l'incendie qui s'était déclenchée… sept heures plus tôt.

Mais, surtout, « les citoyens ne savent pas ce qu'il faut faire », reconnaît Pierre André Dumas. « Personne ne peut décrypter les fréquences », confirme Yves Blein. Les riverains ne savent donc pas s'ils doivent évacuer ou se confiner. « Nous ne pouvons plus gérer des crises du XXIe siècle avec un outil de XXe siècle », admet le préfet, qui rappelle que les sirènes sont issues de la défense passive des années 1930.

Le président d'Amaris pointe aussi « l'écart entre la perception des habitants et le message délivré par les autorités ». Or l'écart de perception peut entraîner des comportements contraires à ce qui est souhaitable : sortir plutôt que rester confiné, aller chercher ses enfants à l'école... avec le risque de s'exposer et d'entraver les secours. Yves Blein dénonce aussi « une communication très descendante se satisfaisant d'une vérité scientifique ». À l'heure des réseaux sociaux, « la culture de la communication (…) incarnée par le communiqué de presse et le "numéro vert" est dépassée », juge Amaris. Son président se dit intéressé par la plateforme nationale de gestion de crise belge qui analyse d'abord les questions sur les réseaux sociaux avant de délivrer une communication adaptée, loin de la « raideur scientifique » pratiquée actuellement dans l'Hexagone.

Il ne faut pas oublier les gens de passage dans l'alerte, rappelle aussi le parlementaire. « Le nombre d'automobilistes pris dans les bouchons sur l'autoroute traversant la Vallée de la chimie peut être plus important que le nombre de riverains », souligne l'ancien maire de Feyzin (Rhône).

Diffusion rapide de SMS sur les portables

Alors, quelles alternatives aux sirènes et aux médias traditionnels ?

Certaines collectivités, comme Petit-Quevilly, sont dotées de standards

automatiques d'alerte, explique Yves Blein. La commune de

Gonfreville-Lorcher (Seine-Maritime), qui accueille la raffinerie Total,

a installé des dispositifs chez l'habitant permettant d'être prévenu en

cas d'accident. « De tels dispositifs constituent un progrès mais

restent insuffisants car ils reposent sur une inscription préalable des

habitants », analysait Pierre-André Dumas devant les députés.

« Les collectivités locales oubliées »

L'articulation de l'action de l'État avec celle des collectivités locales constitue le second point perfectible mis en lumière par le préfet de Normandie. L'alerte des communes s'est faite en plusieurs phases lors de l'accident Lubrizol, a-t-il expliqué. La diffusion différée mais large d'un message d'alerte via l'outil administratif Gala a révélé un décalage dans les communes qui n'étaient pas directement touchées par le panache de fumées. La modernisation de l'outil et la fixation d'une doctrine s'imposent selon Pierre-André Dumas.

Pour Amaris, le message d'alerte ne doit pas être porté par les seuls services de l'État mais également par les collectivités locales, qui sont directement concernées par la crise. « Les élus locaux sont en effet responsables de la sécurité des citoyens, y compris pénalement, notamment à travers l'élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) », rappelle Yves Blein. Or, « dans le cadre du plan particulier d'intervention (PPI), le PCS de la commune n'est pas pris en compte, que ce soit lors de l'élaboration du plan ou lors de son déclenchement en cas d'accident », dénonce l'association.

« Souvent, les élus ne détiennent pas plus d'informations que celle diffusée au public », déplore Delphine Favre. Ainsi, lors de l'incendie de l'usine d'assainissement d'Achères (Yvelines), le 4 juillet dernier, les collectivités riveraines n'ont appris la survenance du sinistre que par un tweet posté 1 h 30 après le début de l'événement, pointe Amaris. « Ceci n'est pas acceptable », tance Yves Blein. Alors même que le premier réflexe des citoyens est d'appeler la mairie, rappelle la déléguée générale de l'association.

Reste aux collectivités locales à convaincre le ministère de l'Intérieur de revoir les dispositifs d'alerte. Le Premier ministre a fait part de sa volonté de transparence totale sur l'accident et devrait donc être favorable à une telle évolution. Seul souci : Lionel Jospin, à la tête du Gouvernement lors de la catastrophe AZF, avait lui-aussi promis de faire évoluer les systèmes d'alerte. Mais, apparemment, le sujet a ensuite glissé du haut de la pile des dossiers urgents.

Inscription à :

Commentaires (Atom)

Des enjeux importants face à l’objectif de 10 % de réduction des prélèvements d’eau d’ici 2030

En 2022, l’eau potable représente le premier poste de prélèvement dans le bassin Artois-Picardie. Le « plan eau », adopté en 2023, fixe un o...

-

Le 10 janvier 2025, une nouvelle étape dramatique de la crise climatique a été atteinte. Les 1 % les plus riches de la planète, responsabl...

-

ENVIRONNEMENT - La Planète bleue est gravement malade. Le niveau d’acidification des océans , qui regroupent 97 % de l’eau sur Terre...